Kind und Karriere? Beim Thema Vereinbarkeit ist viel abhängig vom Arbeitgeber und seinem Willen zur Zusammenarbeit. Diese Schwierigkeiten vervielfachen sich am Theater – in einer Berufsbranche, deren Markt nicht nur durch objektive Maßstäbe für Berufseignung, sondern durch künstlerische Freiheit geprägt ist.

von Marietta Sophia Weber

Berlin ist, was Theater angeht, eine besonders umkämpfte Stadt. Sie ist Heimat unzähliger KünstlerInnen und einer großen Anzahl renommierter Theater. Jedoch sind viele der TheaterkünstlerInnen gezwungen, auf dem freien Markt zu bleiben. Die 18 Bühnen in Berlin, die im Deutschen Bühnenverein gelistet sind, hatten zum Beispiel 2019 nur 86 Stellen für festangestellte SchauspielerInnen zu besetzen. Wenige Stellen, die durch Festverträge soziale Vorteile versprechen, führen zu hoher Konkurrenz.

Eine dieser begehrten Stellen hat die Schauspielerin Judith Hofmann. Seit 2009 ist sie am Deutschen Theater Berlin engagiert. Judith Hofmann ist zweifache Mutter. Ihr älteres Kind ist bereits 18, weshalb sie auf einige Jahre Erfahrung mit der Balance zwischen Familie und Beruf zurückblicken kann. „Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist es tatsächlich so, dass ich nicht mehr weiß, wie das ging,“ sagt sie im Interview. Doch überraschenderweise machte Corona alles einfacher.

„Festangestellte haben das Glückslos gezogen“

Bereits seit 26 Jahren im Beruf: Schauspielerin Judith Hofmann. Foto: Nik Konietzny

Wie sehr sich Hofmanns Festanstellung im Vergleich zur Selbstständigkeit lohnt, macht Corona deutlich. Familien, in denen ein oder sogar beide Elternteile am Theater angestellt sind, gehören zu denjenigen, für die Homeschooling nicht zu einer großen Belastung wurde. Sie haben Zeit. Die Theater sind geschlossen, es finden keine Vorstellungen mehr statt, Angestellte befinden sich in Kurzarbeit, geprobt wird seltener. „Ich würde sagen, die Festangestellten am Theater haben, was Corona angeht, das Glückslos gezogen. Man kann nicht arbeiten oder sehr wenig arbeiten und ist immer noch abgesichert.“ Im ersten Lockdown war für Hofmann die Hauptherausforderung ihre 12-jährige Tochter. Viel Zeit ist fürs Diskutieren draufgegangen, weil ihre Tochter noch lernen musste, selbstständig zu arbeiten: „Da war es natürlich gut, dass ich Zeit hatte.“ Was Hofmann stresst, ist, dass sie nicht weiß, wie es mit den Theatern weitergeht. Sie ist zwar glücklich über die Pause, aber merkt auch, „dass es jetzt langsam an die Substanz geht, weil man nicht machen kann, was man eigentlich machen möchte.“ Dass ein Lockdown als Erleichterung verspürt wird hat seine Gründe. Denn der Erleichterung steht die Zeit vor Corona gegenüber. Ein Zustand, von dem befürchtet werden muss, dass er sich nach dem Ende der Pandemie fortsetzt.

Vermisst wird der gemeinsame Wunsch zur Reform

Durch ein gewachsenes Bewusstsein für Geschlechterungleichheit in den letzten Jahren, ausgelöst vor allem durch die #Metoo-Bewegung, wurde das ensemble-netzwerk, eine NGO, die sich für bessere Arbeitsverhältnisse am Theater einsetzt, aktiv. Am Anfang hatten sie laut Vorstandsmitglied Laura Kiehne den Ansatz gehabt, erst einmal Wissen zu sammeln und dieses untereinander zu verbreiten. „Es ist dann aber relativ schnell gegangen, dass wir uns exponentiell vergrößern mussten, weil wir gemerkt haben, dass da ein weites Feld zu bestellen ist.“ So wurden sie sowohl zur Basisorganisation als auch zum „kulturpolitischer Player“ auf Landes- und Bundesebene. Sie fungieren als eine Art Kommunikationsvermittler, sowohl in Richtung Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite als auch in Richtung Kulturpolitik. All das Wissen, das diese drei Parteien einbringen oder das durch die Zusammenarbeit mit Forschenden und Arbeitsgruppen generiert wird, all dieses Material kommuniziert das Netzwerk zwischen den drei Parteien im Kreis. „Und zwar unter anderem deshalb, weil alle drei immer wieder damit anfangen, ein bisschen die Verantwortung dem jeweils anderen zuzuschieben.“ Kiehne meint dazu, „alle arbeiten natürlich immer im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran, dass sich etwas verändert.“ Und doch vermisse sie noch stark „diesen großen Wunsch aller drei Parteien, die Argumente voneinander zu verstehen und miteinander an grundlegenden und vorliegenden Reformen zu arbeiten.“

Mehr im Film als im Theater zu sehen: Schauspielerin und ensemble-netzwerk Vorstandsmitglied Laura Kiehne, Foto: Linus Dessecker

Zum Zeitpunkt der Entstehung des heutigen Diskurses über Geschlechtergerechtigkeit und Arbeitsbedingungen saßen heutige Partnerverbände des ensemble-netzwerkes, wie der Bundesverband Freier Darstellender Künste, zusammen mit anderen Verbänden am Tisch und haben in einem Punkteplan angeführt, was alles geändert werden müsste und bis wann. „Das heißt, da ist sehr viel konkrete, punktuelle Vorarbeit in Sachen Strukturreform von Seiten der aktivistischen Initiativen geleistet worden, die man wirklich genau so hätte benutzen können. Und hierauf sind bis heute leider keine konkreten Umsetzungen erfolgt.“ Für Kiehne ist das bedrückend. Sie frage sich dann manchmal, ob die Expertisen der Initiativen von Seiten der Politik ernst genug genommen werden würden. Beispielsweise hätte man laut Kiehne schon lange klare Schritte in Richtung der Schließung des Gender Pay Gap umsetzen können. Durch die Umsetzung solcher Schritte könnten sich auch Familien abgesicherter fühlen, „weil dann die Frauen nicht anfangen, am leisen Kultursterben teilzunehmen, also unentdeckt die Profession und Branche zu wechseln. Damit sie irgendwo unterkommen, wo sie sich ihre Familie leisten oder überhaupt eine haben können.“ Auch Kiehne selbst hat ihr Hauptstandbein in eine andere Branche verlegt, unter anderem aus diesen Gründen.

„Man ist konstant müde.“

Hofmann erinnert sich an die frühen Jahre ihres Mutter-Seins: „Ich bin morgens aufgestanden, hab das eine Kind in die Schule gebracht, hab das andere in die Kita gebracht, bin dann zur Probe gegangen, bin nachhause geradelt, hab die Kinder abgeholt, als sie noch nicht selber den Weg machen konnten, hab die nachmittags irgendwie beschäftigt, war todmüde, bin wieder auf die Probe und bin abends spät wieder nachhause gekommen. Ich hatte Babysitterkosten, die natürlich auch nicht zu verachten waren. Und am nächsten Morgen bin ich wieder aufgestanden, habe nicht ausschlafen können um erst um zehn zur Probe zu gehen, und das die ganze Zeit.“ Hofmann spricht davon, froh gewesen zu sein, dass die Kinder manchmal nur beim Vater waren. „Das Arbeiten war fast eine erholsame Geschichte im Vergleich zum Kinder erziehen. Obwohl das wunderschön ist und alles. Es ist unheimlich anstrengend. Man ist konstant müde.“ Sie habe ältere Kolleginnen ohne Kinder gehabt, die gefragt hätten, wie sie das mit den Kindern mache, sie könnten sich das gar nicht vorstellen. Sie antwortete dann: „Ja, das macht man dann einfach. Wenn du es machen müsstest, würdest du’s einfach machen.“

Vor allem das Timing findet Hofmann beim Kinder kriegen in Theaterberufen besonders schwierig. Als Frau sei man, im Gegensatz zu den Männern, gefragter wenn man jünger ist. In jungen Jahren arbeite man also viel mehr als im späteren Berufsleben, verdiene aber gleichzeitig weniger Geld. Heute hat Hofmann ein besseres Gehalt, arbeitet nicht mehr so viel und hätte die Zeit, nur können ihre Kinder jetzt vieles schon alleine.

Wenig klare Regeln bei den KünstlerInnen

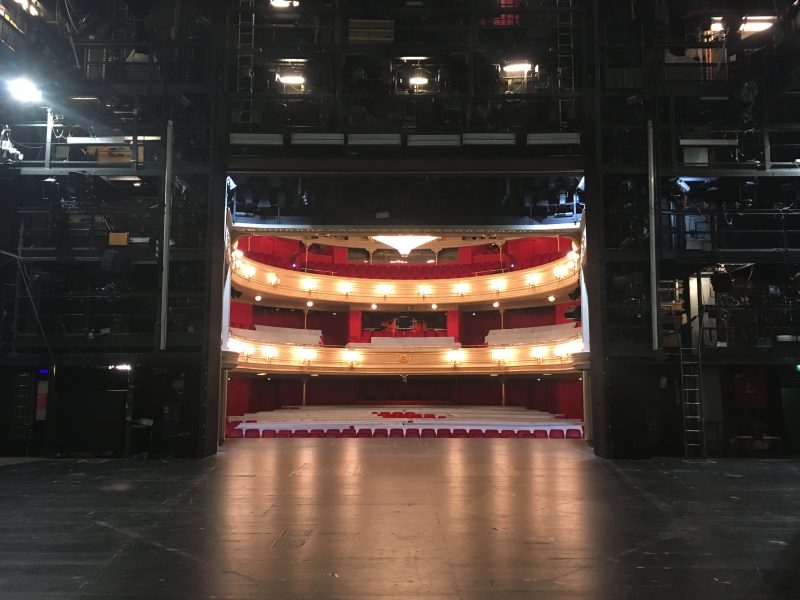

Ist man auf der Bühne, sind die Ausgänge oft nur schmale Gassen, Foto: Anne Bonkowski

Was den organisatorischen Aspekt einer Familie angeht, so verweist Laura Kiehne auf die Arbeitszeiten eines Bühnenangehörigen. Manche Theater hatten überlegt oder sogar angekündigt, einen Tag in der Woche komplett frei zu machen. Das findet Kiehne grundsätzlich eine gute Idee, aber nicht nur aus Familienperspektive, „sondern weil es auch nicht sein kann, dass wir noch regulär einen Wochenstundenarbeitszeit von 48 Stunden haben. Auch das ist familienfeindlich.“ Sie fügt hinzu, dass diese Stundenanzahl in gewissen Arbeitsbereichen am Theater sogar regelmäßig überzogen würde. Auch das sei völlig unzeitgemäß und dringend zu verbessern.

Auch Judith Hofmann schaut manchmal neidisch auf die Arbeitszeiten nicht-künstlerischer Berufe am Theater. Da gäbe es ganz klare Regeln zu Diensteinsätzen. „Bei den Künstlern gibt es das nicht. Es gibt zwar ein paar Regeln, aber die kann man dann auch immer wieder aussetzen und mit „freundlichem Ersuchen“ dann doch den ganzen Tag proben.“ Diesem Ersuchen käme man dann auch nach, da man als Ausgleich auch wieder eine Freiphase haben könnte. Dennoch macht ein so individueller Zeitenausgleich eine einheitliche Regelung zu einer kniffligen Sache. Hofmann versucht schon seit einiger Zeit darauf hinzuweisen, „dass wir wenigstens einen Wochenplan bekommen und nicht nur einen Tagesplan. Dass man nicht nur von einem Tag auf den anderen erfährt, wie dieser aussieht.“ Für andere Berufsgruppen wäre es unvorstellbar, nur eine Woche im Voraus ihre Einsätze zu kennen.

„Man braucht den Babysitter ja nicht, weil man auf ein Konzert gehen möchte“

Bitte Ruhe. Leuchtet dieses Schild, sind alle Beteiligten vor Ort und der Vorstellungsbetrieb ist in vollem Gange. Foto: Anne Bonkowski

Kiehne kritisiert außerdem, dass auf die finanzielle Mehrbelastung von Eltern kaum eingegangen wird. Die Kosten für Kinderbetreuung würden beispielsweise durch das Gehalt nicht ausgeglichen werden. „Dabei muss man ja abends zwangsläufig betreuen, um überhaupt zur Arbeit gehen zu können. Das ist nichts, was man sich aussucht. Man braucht den Babysitter ja nicht, weil man auf ein Konzert gehen möchte.“ Bei der bundesweiten Ensemble-Versammlung im Jahr 2016 machte das Netzwerk eine inoffizielle Erhebung, um sich einen Überblick zu verschaffen, was denn ungefähr pro Monat für Babysittereinsätze ausgegeben wird. Ergeben habe sich, dass sich, wenn beide Eltern am Theater sind, die Kosten bis auf 600 Euro im Monat belaufen können.

Gehalt ist Verhandlungssache

Wenn so viel für Babysitterkosten ausgegeben wird, bleibt nicht mehr viel für den Alltag der Familie, denn ein gutes Gehalt ist keine Selbstverständlichkeit. Wie viel man bekommt, hänge selten vom Erfahrungslevel ab, weshalb Frau Hofmann auch hier ein Problem sieht. Sie würde sich für viele Familien wünschen, „dass es weniger darauf ankommt, wie man verhandelt, weil man das für sich persönlich oft sehr schlecht kann. Die, die es gut können, die kommen dann mit einer besseren Gage raus aus dem Büro als die, die es schlecht können.“ Am Anfang einer Anstellung wird meist auf den Mindestlohn gesetzt, ab dann folgen einige Jahre lang absehbare Lohnerhöhungsstufen. „Aber dann wird es plötzlich Wildwuchs und je nachdem, wie gefragt jemand ist, ufert es dann aus. Das ist etwas, was man in dem Beruf schwer über viele Jahre durchhält.“

Wie sehr dieses „Ausufern“ das Bild der Durchschnittsgehälter beeinflusst, lässt sich den Statistiken des Deutschen Bühnenvereins entnehmen. Für die 86 festangestellten SpielerInnen Berlins fallen jährlich Personalkosten in Höhe von 4,2 Mio. Euro an. Das ergibt ein durchschnittliches Monatseinkommen (je nachdem wie das sog. 13. Gehalt gehandhabt wird) von 3750 bis 4000 € brutto pro Person.

Weniger Leute machen mehr für weniger Geld

Und trotz all dieser Arbeitsumstände bleiben Leute im Beruf und streiten sich fast um die Stellen. „Für die Größe des Marktes, so wie er gerade ist, bilden wir zu viele Leute aus. Die überschwemmen den Markt und treiben damit natürlich Inflation voran und den Druck, der dann immer Richtung Abbau von Lohnverhältnissen gehen kann.“, sagt Kiehne. Der Meinung des ensemble-netzwerkes zur Folge wäre es die einfachste Lösung, Ensembles wieder regulär aufzustocken. „Auf das, was sie zum Beispiel vor zehn bis zwanzig Jahren noch hatten, wo die Leute noch nicht reihenweise unter Burnout gelitten haben.“

Kein Spielbetrieb bedeutet zusätzliche finanzielle Belastung. Foto: Anne Bonkowski

Die Vor-Corona-Situation bemessen sie im Netzwerk mit einer sehr vereinfachten Formel: 50 % weniger Personal machen 50% mehr Produktionen für 50% weniger Geld. Dazu kämen Mehraufgaben, die zum Arbeitspensum der einzelnen Personen hinzukämen. „Die Spielstätten sind immer mehr geworden, dezentralisiert, noch eine externe Spielstätte hier, ein Bürgerbühnenprojekt da, ein Jugendclub, in dem man sich auch noch engagieren soll…“

All das stellt für Kiehne den logischen Zusammenhang her, warum viele Theaterschaffende, die auf die 40 zugehen, keine Kinder haben. Der Druck, der durch die Arbeitszeit, die schlechte Bezahlung und die allgemeine Jobunsicherheit entstehe, lege sich natürlich auch auf das Privatleben um. „Aber es gibt auch positive Beispiele: Nicola Bramkamp hat sich in ihrer Zeit als Schauspieldirektorin am Theater Bonn darum bemüht, diesen Druck auszugleichen. Mit dem Resultat, dass 10 Kinder in 5 Jahren geboren wurden.“ Dieses Beispiel sieht sie dennoch als absolute Ausnahme.

Unterstützung sieht so aus, dass man keine Bestrafung bekommt

Für Judith Hofmann verlief das Aufziehen ihrer Kinder vergleichsweise glimpflich. Sie kann auch sagen, warum: Es komme sehr darauf an, was für einen Theaterleiter oder was für RegisseurInnen man in der kritischen Zeit hat. „Da hatte ich persönlich großes Glück, dass ich fast nur an Leute geraten bin, die Verständnis dafür hatten.“ Sie wurde mit 35 erst relativ spät Mutter und sagt offen: „Wenn ich die Kinder bei einem anderen Intendanten bekommen hätte, dann wäre das, glaube ich, eine Katastrophe gewesen.“ Auch heute arbeitet sie nach eigener Aussage „mit Khuon (Anm.: Ulrich Khuon ist seit 2009 Intendant des Deutschen Theater Berlin) mit einem sehr verständnisvollen Intendanten zusammen.“ Die Unterstützung sähe so aus, dass einem kein Strick daraus gedreht würde, wenn man wegen eines kranken Kindes absage. Sprich, dass man keine Bestrafungen bekäme. Mit Bestrafungen meint sie keine Folgebesetzungen oder Anweisungen, trotz krankem Kind zur Arbeit zu erscheinen.

Aufgebrochen, aber dennoch verankert, ist immer noch die Theaterfolklore, alles sei zu erdulden für die Kunst. Die Liebe und Hingabe für die Arbeit steht radikaleren Umbrüchen als Hürde entgegen. „Das ist ja auch der eigene Anspruch: Ich muss mitmachen bei den Proben. Ich kann nicht aussetzen. Man will es ja hinkriegen.“ Dennoch ist Frau Hofmann in einer vorteilhaften Situation. Sie sei auch jemand, der etwas sagt, der sich auch mal weigert. „Wenn du konstituiert bist, dass du dich nicht traust etwas zu sagen, dann wird das teilweise ausgenutzt.“

Die Hierarchien am Theater begünstigen das Schweigen über dieses Thema. „Solange Leute an einer guten Position sind, haben sie das Gefühl, sie bräuchten nichts zu sagen, denn es betrifft sie ja nicht. Und wenn es sie betrifft, sagen sie aus der Furcht nichts, dass ihnen dann Nachteile erwachsen.“ Für sich selbst einzustehen und für die eigenen Bedürfnisse ist die eine Sache, dennoch habe sie auch Verständnis für Leute, die bei manchen Themen lieber schweigen. „Das ist alles ein Minenfeld. Es gibt wenig Transparenz und Offenheit. Es regiert immer die Furcht, dass was falsch verstanden werden kann. Man kann über gewisse Dinge nicht locker reden und muss immer sehr vorsichtig sein.“

Zukunftsvision: Mehrbelastung

Hängen diese Seile nicht nur am Haken, halten sie enormen Belastungen stand. Foto: Anne Bonkowski

Doch mit Schweigen löst man kein Problem. Wie es Kiehne ausdrückt: „So, wie die Arbeitsverhältnisse am Theater gerade sind, sorgen wir dafür, dass wir diese Kultur so nicht mehr halten können werden.“ Die meisten Leute würden irgendwann in Bereiche abwandern, in denen sie mehr Sicherheit erfahren. Und die große Mehrheit der anderen, die sich nicht selbst absichern können, drohen altersarm zu werden. Dieses Risiko bestehe vor allem bei den Frauen. „Das heißt auch aus einer rein sozialökonomischen Perspektive heraus haben wir ein großes Interesse daran, diese Festangestellten aber auch die freien Theaterschaffenden vernünftig zu bezahlen, damit sie später nicht zu einer Belastung für das System werden und ihre Kinder auch nicht.

„Es passiert alles in ganz kleinen Schritten“

Nicht nur für die Familien am Theater, sondern für alle anderen Angestellten hat sich das ensemble-netzwerk als ein neuer Anlaufpunkt erwiesen. Hofmann meint: „Es entwickelt sich gerade auch durch das ensemble-netzwerk, durch deren Tätigkeit, eine andere Aufmerksamkeit dafür, dass Familie und Theater auch gehen muss.“ Und nicht nur das ensemble-netzwerk, sondern auch die Theater selbst arbeiten an Lösungsansätzen für ein familienfreundlicheres Betriebsklima. Im Deutschen Theater soll es beispielsweise bald einen Ruheraum geben, in dem auch Kinder betreut werden können.

Rückblickend auf die letzten Jahre sieht Judith Hofmann schon einige Veränderungen. „Es passiert alles in ganz kleinen Schritten. Obwohl unser Intendant so ein verständnisvoller und sozialer Mensch ist, ist er aber trotzdem Intendant und verteidigt seine Seite. Man ist immer sehr vorsichtig. Da ist es oft zwei Schritt vorwärts, einer zurück. Das ist so ein wabernder Prozess des Bewusstwerdens.“ Ein Eindruck, der sich bei ihr allerdings erhärtet hat, ist der, dass die Initiative vom Ensemble und von den Mitarbeitenden ausgehen muss. Bei ihr selbst sei das der Fall: „Man muss nur hingehen und mit ihm reden und einen guten Ton finden. Es ist vielleicht am Theater speziell oder vielleicht ist es auch überall so, dass es sehr individuelle Lösungen gibt.“

Achtung vor der Wechselwirkung von Bedeutung und Bedingung von Kultur

Laut Kiehne ist das, was man immer wieder betonen muss und was auch gerade in der ganzen Corona-Diskussion wichtig wäre, dass es immer eine Wechselwirkung zwischen der Bedeutung und der Bedingung von Kultur gibt. Eine Wechselwirkung zwischen der Bedeutung, die sie für unsere

Gesellschaft hat und die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit sie ihre Bedeutung auch erfüllen kann. „Und es besteht glaube ich momentan die Gefahr, dass in speziellen Momenten, so wie jetzt, wenn es richtig doll anfängt zu kriseln, dann fängt man an, anstatt die schwer umzusetzenden Hard Facts anzugehen, zu allgemein über den Wert und den Charakter der Dinge zu sprechen. Dass Kunst wichtig ist, denke ich, ist nicht das Thema. Das Thema ist: Was ist wichtig für die Kunst – bzw. für die Menschen, die sie machen.“

Mit Dank an Anne Bonkowski für die Bereitstellung ihrer Fotografien des Deutschen Theaters Berlin.

Judith Hofmann wurde 1967 in der Schweiz geboren und hat erreicht, wovon viele junge SchauspielerInnen nur träumen können: Engagements an renommierten Häusern wie dem Burgtheater Wien, Residenztheater München, Thalia Theater Hamburg oder dem Deutschen Theater Berlin. Neben ihrer Anstellung steht sie für Film und Fernsehen vor der Kamera. Für ihre Arbeit wurde sie für den Wiener Nestroy Preis, den Friedrich-Luftpreis und den Schweizer Filmpreis nominiert. Letzteren gewann sie im Jahr 2019 für ihre Darstellung im Kinofilm „Der Unschuldige“.

Laura Kiehne ist ebenfalls Schauspielerin. Im Vorstand des ensemble-netzwerks setzt sie sich für bessere Arbeitsbedingungen an deutschen Theatern ein. 1988 in Berlin geboren, begann sie schon mit 17 ihr Studium an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. Sie befand sich zuletzt von 2010 bis 2013 in einem Festengagement, und zwar am Schauspiel Essen. Seither stand sie vor allem für Film und Fernsehen vor der Kamera, u.a. für „Babylon Berlin“, „Ku’damm 56“ und „In aller Freundschaft“.

Marietta Sophia Weber studiert im 5. Semester Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Nach zwei Jahren im Festengagement als Regieassistentin und Inspizientin an der Württembergischen Landesbühne Esslingen ist sie dem Theater hoffnungslos verfallen.

Marietta Sophia Weber studiert im 5. Semester Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Nach zwei Jahren im Festengagement als Regieassistentin und Inspizientin an der Württembergischen Landesbühne Esslingen ist sie dem Theater hoffnungslos verfallen.