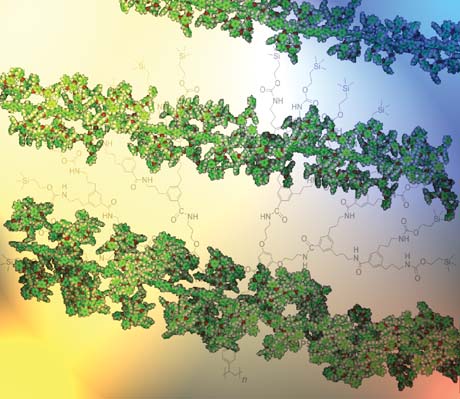

Wachstumsphasen vom Sprössling (oben) bis zum ausgewachsenen Polymer (unten).

Der weiteren Miniaturisierung elektronischer Bauteile sind technische Grenzen gesetzt. Da hilft nur eins – die Richtung ändern. Bottom-up statt top-down lautet die alternative Strategie, denn kleinste Bauelemente lassen sich auch von der atomaren Ebene aus aufbauen. Polymerwissenschaftler Prof. Dieter Schlüter vom Institut für Chemie gehört zu den Grundlagenforschern auf diesem Gebiet. Er entwickelt riesige Einzelmoleküle, die aufgrund ihrer ungewöhnlichen Eigenschaften vielfältige Anwendungen in der Nanowelt von morgen finden könnten.

Prof. Dr. Dieter Schlüter

Dieter Schlüter ist eigen – zumindest was seine Chemie betrifft. Während andere Polymerchemiker fast unendlich viele Moleküle miteinander verknüpfen, um Kunststoffe mit besonderen Eigenschaften zu erzeugen, hat der 49-Jährige (fast) nur eines im Sinn, nämlich Nanoobjekte. Sie sollen einmal da Anwendung finden, wo die Grenzen der Miniaturisierung bereits erreicht sind – beispielsweise in der Elektronik. Bausteine und Funktionseinheiten aus einzelnen Molekülen aufzubauen, ist sein Ziel. Entsprechend dem so genannten bottom-up approach zur Nanotechnologie. Am Institut für Chemie/ Organische Chemie, wo Schlüter seit 1992 lehrt und forscht, entwickelt er mit seinem multikulturellen Team Methoden, um riesige Einzelmoleküle kontrolliert aufzubauen. Darunter filigran-verzweigte Kugeln und regenwurmartige Gebilde.

Die Vorsilbe „nano“ suggeriert Winzigstes. Aber in Relation zu typischen small molecules wie Aspirin oder einem Antibiotikum erscheint bei diesen Teilchen nur ein Attribut angemessen: mega groß! Denn die fein verzweigten Würmchen zum Beispiel – so genannte dendronisierte Polymere mit einem Querschnitt von fünf und einer Länge zwischen 50 und 300 Nanometer – ähneln in Größe und Gestalt eher Proteinen oder Viren.

Sie herzustellen ist schon fast eine Kunst. Bis zu 1.000 kleine Moleküleinheiten (Monomere) werden aneinander gehängt – aber nicht vernetzt. Sie bilden das Polymerrückgrat. Was fehlt, sind die Verzweigungen. Ansatzpunkte sind bereits vorhanden, denn wie ein lebender Baum hat der Polymerspross geschützte reaktive Stellen – Knospen ähnlich, deren Schutzkappen sich mit Säure absprengen lassen. Nur wächst daraus nichts hervor: An diesen Punkten werden die Verzweigungen (Dendronen) angeheftet. „Während kleine Moleküle nur ein paar reaktive Zentren besitzen, haben diese Polymere – je nach Wachstumszustand – bis zu 16.000 davon“, erläutert Schlüter, „und das auf engstem Raum.“ Tausende identischer Reaktionen müssen parallel an einem Molekül ablaufen. Sind die Polymere „entschützt“, sind sie extrem polar – also gut wasserlöslich. Je mehr Dendronen sich verankern, desto unpolarer werden sie wieder. „Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wann man die Polarität der Lösung verändern muss, damit die Würmchen nicht am Boden des Kolbens ausfallen. Denn dann stoppt die Reaktion vorzeitig.“ Soweit der Weg zu Polymeren „1. Generation“. Doch ein echter Baum wird erst mit den Jahren stark genug, jedem Sturm zu trotzen. Bei Nanobäumchen ist das nicht anders. Junge Polymere sind so flexibel wie Spaghetti, ist Schlüters Erfahrung. (Mann kocht schließlich nicht nur im Labor.) Das Ziel sind möglichst steife Stäbchen. Also müssen sich die Äste wieder und wieder verzweigen. Nicht ganz einfach, denn je dichter das Gestrüpp, desto schwieriger ist es, weitere Äste anzubringen. Bis zu vier Wachstumszyklen sind derzeit schon möglich.

Teamarbeit zwischen den Disziplinen

Doch wie lang sind die Teilchen eigentlich? Und wie steif? Mit klassischen Analysemethoden lässt sich zwar die chemische Zusammensetzung feststellen. Bei den wirklich interessanten Fragen versagen sie jedoch kläglich. Polymerforschung ist ein sehr interdisziplinäres Gebiet. Chemiker, Physiker und Ingenieure arbeiten hier Hand in Hand. Nun ist Jürgen Rabe gefragt. Der Polymerphysiker erforscht mit seinem Team an der Humboldt-Universität die physikalischen Eigenschaften von Makromolekülen – so auch Schlüters Nano-Objekte. Mit Hilfe des Rasterkraftmikroskops tastet er Probenplättchen mit einzelnen Polymermolekülen ab, die darauf – Zeile für Zeile – als eine Art Höhenrelief auf dem Bildschirm des Rechners erscheinen. Er kann sie ausmessen, anstupsen, verbiegen und zu geordneten Mustern arrangieren. Rabe interessiert, wie sich die physikalischen Eigenschaften auf der Längenskala von Ångstrom (10-10 m) über Nanometer (10-9 m) zum Mikrometer verändern. Entlang einer Atomkette fließt elektrischer Strom nahezu reibungslos – ganz anders als in einem noch so dünnen Kupferkabel. Auch die Kräfte, die zwischen Molekülen (bzw. zwischen Molekül und Oberfläche) wirken, sind andere. Für derartige Untersuchungen sind Schlüters Moleküle ideale Modellsysteme. Eine gegenseitige Abhängigkeit also, die beide Wissenschaftler über die Jahre zu guten Freunden machte.

Mit dem Rasterkraftmikroskop lassen sich einzelne Moleküle gezielt in jede Richtung bewegen.

Dendrimere als „Taxi“ für Zytostatika?

Kugelförmige „Baumteilchen“ (Dendrimere) stehen im Zentrum eines anderen interdisziplinären DFG-Projektes, das gerade anläuft. Gemeinsam mit Ronald Gust vom Institut für Pharmazie will Schlüter untersuchen, ob diese regelmäßigen sphärischen Makromoleküle sich als Transportvehikel für Arzneistoffe – speziell Zytostatika – eignen. Substanzen wie Cisplatin sind nur schwer wasserlöslich, weshalb sie bei der Chemotherapie in sehr hoher Dosierung eingesetzt werden müssen. Ein Problem von vielen, das die FU-Wissenschaftler durch Kopplung des Wirkstoffes an die Kunststoffkügelchen gleich auf einen Schlag lösen wollen. „Wir können Dendrimere mit genau definiertem Durchmesser von zwei bis zehn Nanometer herstellen und auf deren Oberfläche, je nach Belieben, verschiedene funktionelle Gruppen anbringen – zwischen zehn und 100 insgesamt. Einige werden als Anker für den Wirkstoff dienen, andere das Kügelchen gut wasserlöslich machen“, erklärt Schlüter das Projekt, dessen chemischen Part seine Doktoranden Sabine Fuchs und Stefan Müller übernommen haben. Anders als herkömmliche Transporter wie Liposomen werden Dendrimere nicht durch Enzyme im Blut abgebaut und auch nicht vom Immunsystem aufgespürt. Während kleine Moleküle in alle Zellen gelangen, werden Polymere nachweislich nur von porösen Zellen, wie sie in Tumoren besonders häufig vorkommen, aufgenommen. Dadurch sind sie für gesundes Gewebe nicht toxisch. Der Wirkstoff soll mit einem säurelabilen Anker an sein „Taxi“ gebunden werden, so dass sich die Tür für den Tod bringenden „Fahrgast“ erst im sauren Milieu der entarteten Zelle öffnen kann. Eine weitere Option ist das gleichzeitige Verankern von Antikörpern, mit deren Hilfe ein zielgenaues Anpeilen der Krebszellen (Drugtargeting) möglich wäre. Doch das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Ob kugelförmig oder langgestreckt: Auf Grund der Möglichkeit, beliebige Funktionen – Blüten und Früchten gleich – an ihre Zweige zu heften, sind die Riesenmoleküle für viele Anwendungen geeignet. Kürzlich konnten Schlüter und Rabe zeigen, dass sich mit vielfach geladenen Teilchen (Polyelektrolyten) bestückte Würmchen spontan mit entgegengesetzt geladenen DNA-Molekülen umwickeln: interessant für die Molekularbiologie – als Genfähre. Aneinander gehängt werden dendronisierte Polymere zu molekularen Drähten, gut isoliert durch die Dendronen.Photoaktive Zentren machen sie zu Lichtsammelsystemen oder molekularen Leuchtdioden.Eine wahrhaft schillernde Zukunft erwartet die bizarren Legsteinchen im Nanobaukasten.

Catarina Pietschmann

|

![[Freie Universität Berlin]](../../../images/fun2001/img/fu_logo_rot_160px.gif)

![[FU-Nachrichten - Zeitung der Freien Universität Berlin]](../../../images/fun2001/img/fu_nachrichten_schriftzug.gif)