|

Multimediakurs Leinfelder: Modul 11 - Anlagen: Anlage 22.3: Grundlagen und Aspekte zur Erstellung von VideoDVDs, VideoCDs, MiniDVDs und SVCDs, Teil 3 |

| (© copyright) Letzte Änderungen: |

Allgemeines und Beschränkungen | Tipps zu Videokameras | Tipps zu Aufnahmetechniken

Rundum-Software" für PC und Mac | DVD, SVCD, VCD-Technologien

Freeware- und Shareware | Profi-Software | Rippen | lieber VHS?

Dieses Teilmodul erläutert kurz die wichtigsten bei digitalen Videoproduktionen häufig auftauchende Begriffe und Technologien, soweit sie nicht bereits im Kurs ausführlich erläutert wurden und gibt einen Überblick über die für VideoDVD und CD-basierte Projekte auftauchenden Dateiformate und Ordnerstrukturen.

Das Pal-DV-Format und das Rechteck-Pixelproblem:

Das Pal-Format ist eigentlich ein Fernsehstandard für die analoge TV-Übertragung und bedeutet Phase Alternation by Line (siehe hierzu > Interlacing). PAL gilt z.B. für Deutschland, aber darüber hinaus für fast ganz Europa. Dem gegenüber steht stehen Standards, die in anderen Ländern verbreitet sind, wie NTSC oder SECAM (letzteres sehr PAL-ähnlich und heute meist kompatibel). Fernsehbilder bestehen nicht aus Pixeln sondern aus Zeilen. Ein PAL-Fernsehbild besteht aus 625 horizontalen Zeilen, wovon aber nur max. 576 sichtbar sind (der Rest ist für Steuerinformationen notwendig).

Wird nun PAL digital wiedergegeben bzw. weiterverarbeitet ergibt sich daraus eine Bildgröße von 720 x 576 Pixel als maximale Größe bei einer Bildwechselrate von 25 Bildern / Sekunde. Dies entspricht, bei Annahme quadratischer Pixel nicht einem Originalseitenverhältnis von 4x3, das wäre nämlich 768 x 576 Pixel (Breitbandfilme wollen wir hier nicht behandeln), da aber auf einem TV-Monitor die Pixel nicht quadratisch sondern rechteckig (breiter als hoch) sind, wird das korrekte Bildverhältnis dargestellt (so als ob es sich um 768 x 576 quadratische Pixel handeln würde).

Das ist wichtig für folgende Arbeiten:

Annahme: Sie wollen ein Bild in ein DV-Videoprojekt einfügen: Gesetzt den Fall, das Bild beinhaltet Köpfe, Kreise, Schrift oder sonstige Elemente, bei denen eine Verzerrung leicht auffällt, würde bei Anlage des Bildes im DV-Format (also 720 x 576 Pixel bzw. einem Vielfachen davon) beim Import in ein DV-Videoschnittprogramm (z.B. WinCinema oder iMovie) zwar der korrekten PAL-größe entsprechen, bei Abspielen auf TV würden die Pixel aber verzerrt wiedergegeben und Ihre Elemente damit auch. Oder aber noch unverständlicher: obwohl Sie die PAL-Größe als Vorlage genommen haben, gibt es beim Bildimport schwarze Balken. Was ist da los?

Das korrekte Vorgehen hängt vom verwendeten Programm ab: viele Schnittprogramme, wie iMovie berücksichtigen beim Import eines Bildes automatisch die notwendige Verzerrung. Nur wenn ein Bild korrekt im Maßstab 4x3 angelegt ist (also z.B. 768 x 568 px, bzw. einem Vielfachen davon, z.B. bei Digitalfotos), importiert iMovie korrekt. Überdies stellt iMovie freundlicherweise auch auf der Arbeitsbühne die richtigen Proportionen dar, obwohl das Bild ja eigentlich vom Programm auf 720 x 568 px automatisch gestaucht wird. Dies merkt man, wenn man den Film als DV-Film exportiert, dort wird das Bild dann auf einem Computerbildschirm wirklich gestaucht angezeigt. Beim Darstellen auf TV (also ggf. nach Brennen auf DVD) wird alles durch die dort nichtquadratischen Pixel wieder entzerrt.

Ein bisschen kompliziert, deshalb ein Beispiel:

|

|

|

|

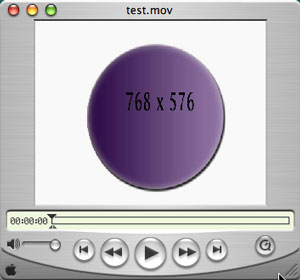

Obiger Kreis wurde auf einem weißen Hintergrund mit Größe 768 x 576 px gezeichnet. In iMovie importiert, erscheint er nach wie vor kreisrund (siehe oben), obwohl iMovie das Bild auf 720 x 576 px umgerechnet hat (PAL-DV-Größe). Bei DV-Export (unten) erscheint der Kreis auf Computerbildschirmen verzerrt (wegen der dort quadratischen Pixel), bei Darstellung auf einem TV-Monitor wäre der verzerrte Kreis aber wieder kreisrund. Dies war also das korrekte Vorgehen für iMovie bei DV-Produktionen. |

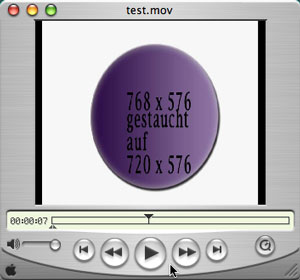

Obiges Ei wurde als Kreis auf einem weißen Hintergrund mit Größe 768 x 576 gezeichnet. Danach wurde das Bild jedoch auf 720 x 576 Pixel gestaucht. Mit dieser Hilfestellung rechnet iMovie jedoch nicht, geht von einem importierten Bildformat von 4x3 aus und staucht nochmals. Dadurch erscheinen die schwarzen Ränder. Entsprechend sieht auch das in DV-Format exportierte Bild aus. Aus dem Kreis ist ein Osterei geworden, welches auch bei TV-Monitor-Darstellung nicht mehr kreisrund wäre. Auch die schwarzen Balken blieben. |

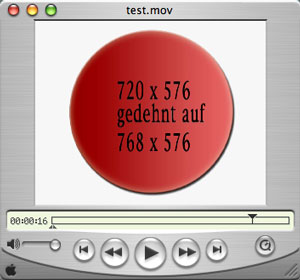

Obiges Ei wurde als Kreis auf einem weißen Hintergrund in PalGröße 720 x 576 px gezeichnet. Import diese Bildes nach iMovie hätte wiederum schwarze Ränder bewirkt. Das Bild wurde deshalb vor Import nach iMovie auf 768 x 576 pixel gedehnt. IMovie (oben) stellt das Bild zwar ohne Ränder, aber verzerrt dar. Export in ein Quicktime-Format (DV oder anderes) ergibt wieder einen Kreis. Würde dies über TV dargestellt, wäre der Kreis allerdings verzerrt. Fazit: der Kreis wäre bei Darstellung auf Computermonitor wieder korrekt, der Rest des Films wäre aber verzerrt. Lesen Sie zu unten weiter. |

|

|

|

Schon ein bisschen verwirrend, zugegeben.

Das Vorgehen links ist also das korrekte für DV-Projekte, die letztendlich auf einem Pal-Videomonitor (in der Regel ein TV-Gerät) angezeigt werden.

Das Vorgehen rechts wäre bezüglich der Kreisproportionen korrekt, wenn Sie den exportierten DV-Film direkt für die Bildschirmausgabe auf einem Computer (also auch fürs Web) verwenden (also z.B. auf CD-ROM pressen). Tatsächlich würde aber bei letzterem Vorgehen der komplette Film verzerrt, nur die von Ihnen auf diese Weise hinzugefügten Bildelemente nicht.

Das korrekte Vorgehen beim Umwandeln von mit Digitalkamera aufgenommenen Filmen in Webfilme oder CD-Rom-Filme wäre also dann ebenfalls das linke Vorgehen, aber danach müssen Sie Ihren kompletten Film entzerren (also z.B. von 720 x 576 auf 768 x 576 bzw. in der Regel auf ein viel kleineres 4x3 Format. Dies geht z.B. beim Reexport mit QuicktimePlayer Pro als Quicktime-, avi oder mp4-Film.

Wollen wir noch eins drauf setzen? Ein kleiner Test zum Verständnis gefällig? Nehmen wir an Sie exportieren ein STandbild aus einem iMovie-Projekt (oder einem vergleichbaren Projekt): es wird in Größe 720 x 576 px vorliegen. Sie wollen nun einen Kreis draufzeichnen und so zurückimportieren, dass im endgültigen DV-Projekt der Kreis wieder korrekt auf einem TV-Monitor angezeigt wird:

(Wichtig:in iMovie 3 steckt derzeit noch ein Bug; es exportiert Standbilder unter Abschneiden von Bildinhalten nur in das NTSC-Format 640 x 480 px. Von dort aus muss man es auf 768 x 576 pixel hochrechnen, was allerdings zu Qualitätsverlust führt).

Wenn Sie andere Filmclips nach iMovie exportieren (also z.B. andere Quicktime-Filme) müssen die ebenfalls im Format 4x3 vorliegen, um keine Balken zu generieren.

Achtung: Nicht jedes Filmschnittsystem korrigiert 4x3-Format-Bilder automatisch auf die 720 x 576-er Größe. Dann müssen Sie vor Import von Hand die Größe ändern. Oder aber Ihr System korrigiert zwar die Bildgröße, zeigt dann im Unterschied zu iMovie das Bild aber auch entsprechend verzerrt im Arbeitsbereich an. Aber Sie haben nun ja die Voraussetzungen, um entsprechend mitzudenken.

Wie hoch ist nun die Pal-Auflösung in Pixeln wirklich? Nun für Pal-DV und damit auch für DVD sind dies 720 x 576 px, also 414.720 Pixel bei Pal. Sie sehen also, Sie benötigen keine 3 Megapixel-Auflösung, um Videos zu filmen. Allerdings benötigt die Kamera mehr Auflösung, um Schärfe und Farben zu optimieren (sog. Oversampling). Umgekehrt haben aber Standbilder, die Sie vielleicht aus Fotos ausgeben wollen, auch keine gute Qualität (dazu kommt noch das > Interlacing-Problem). Zu Auflösungen für andere Formate kommen wir gleich.

|

Und noch ein wichtiges Wort zur Auflösung und generellen Bilddimension! Es gibt kaum ein Fernsehgerät oder einen Videomonitor, welcher tatsächlich die gesamte Breite von 729 x 576 Pixel anzeigt, was wohl an der Umwandlung in Analogsignale, aber auch an den verwendeten Bildröhren liegt. Diese produzieren an den Rändern unscharfe bereiche, was duch Abdeckung mit Masken ausgeglichen wird. Was bedeutet dies für uns als DVD-Produzent? Randliche Bereiche Ihres Films, vielleicht auch Untertitel oder Überschriften, die zu breit angelegt wurden, werden oft abgeschnitten. Ärgerlich nach all der Arbeit. Also vermeiden Sie diese "Überfüllungen" und denken bereits beim Filmen daran, wichtige Details nicht an den Rändern Ihres Films aufzunehmen. |

Video und Audioformate für DVDs, SuperDVDs, miniDVDs und VideoCDs: MPEG 2 und MPEG 1

Videoformate:

Die von uns behandelten Digitalvideokameras des Consumer bis semiprofessionellen Bereichs komprimieren ihre Filmaufnahmen in Echtzeit ins DV-Videoformat. Dies ist bereits ein komprimiertes Format, allerdings ist der Verlust sehr gering. Dieses Format wird dann in der Regel bei Import in ein Schnittprogramm beibehalten und kann als solches ggf. wieder auf Kamera zurückexportiert werden. DV-Formate sind also nur am Computer sowie von einer DV-Videokamera wiedergebbar, sie sind nicht direkt auf VideoDVD oder VideoCD pressbar, sondern müssen in andere Formate umgewandelt und dabei weiter stark komprimiert werden.

Für Videos auf VideoDVD müssen die Videospuren in sogenannter mpeg2-Kodierung (Motion picture Expert Group 2) vorliegen. Mpeg2 ist ein äußerst effizienter, sehr verlustarmer Codec, der einen z.B. als DV-Stream vorliegenden Film noch um ein Vielfaches komprimiert. Prinzipiell können für den mpeg2-Stream Datenraten bis über 8 MBit pro Sekunde erreicht werden, das ergibt dann höchstmögliche Qualität.

Wichtig: Käufliche DVDs arbeiten meist nur mit Datenraten von 3.5 MBit pro Sekunde, da manche DVD-Player mit hohen Datenraten Probleme haben. Videodatenraten bis zu 5,5 MBit pro Sekunde sind aber unproblematisch. Je geringer die Datenrate, desto mehr passt auf einen DVD-Rohling, der max. 4.3 GByte fasst (auch wenn 4,7 GB angegeben sind; dies hat mit der Tatsache zu tun, dass 1 Byte aus 8 Bits und nicht aus 10 Bits besteht). Je geringer die Datenrate, desto geringer aber auch die Qualität. Insbesondere stark bewegte Filme, aber auch Filme, die von Analogmaterial konvertiert wurden (und deshalb ein schwer komprimierbares Rauschen beinhalten), sollten mit eher erhöhter Datenrate komprimiert werden.

Man könnte noch ganze Bücher zu mpeg2 schreiben (und hat dies auch getan), aber dies Wissen ist für unsere Zwecke nicht notwendig. Nur soviel: Mpeg verwendet spezielle Intra- und Interframekomprimierungsmethoden:

SuperVideoCDs und MiniDVDs verwenden ebenfalls mpeg2-Kodierung, jedoch mit stark reduzierter Datenrate und reduzierten Bildgrößen. Dies finden Sie in nachfolgender Tabelle. Sie werden auf allesamt auf CD gepresst. Neben den in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Unterschieden haben sie große Unterschiede in der internen Datenstruktur (dazu kommen wir unten).

VideoCDs verwenden mpeg1-Komprimierung. Hier ist ebenfalls hohe Kompression möglich, allerdings ist die Qualität in Verbindung mit der geringen Auflösung mäßig. Allerdings kann die Qualität bei wenig bewegten Filmen fast an VHS herankommen. Übrigens ist mpeg1-Komprimierung auf für den VideoDVD-Standard zugelassen, wird aber so gut wie nie verwendet.

Zu den Programmen, welche direkte mpeg2- bzw. mpeg1-Kodierung erlauben, kommen wir später.

| DV | DVD | SVCD | MiniDVD | VCD | DiVX | |

| Auflösung (PAL) in pixel | 720 x 576 | 720 x 576 | 480 x 576 (oder andere Formate) | wie DVD | 352 x 288 | 640x480 oder geringer |

| Videoformat | dv | mpeg2, selten mpeg1 | mpeg2 | wie DVD | mpeg1 | mpeg4 (mp4) |

| maximale Videodatenrate im MBits/s | 25 | ca. 8 (insg. ca. 10) |

ca 2,2 (insg. 2,6) |

wie DVD, meist viel kleiner | 1,152 | 1-10 MB/min |

| Audioformat | aiff, wav (=PCM) | PCM; Dolby AC-3; mpeg2-audio |

mpeg2-audio | wie DVD | mpeg1-Audio | mp4-audio |

| DVD-Player-Kompatibilität | - | hoch | geht so | geht so | gut | - |

| max. Filmlänge | - | ca. 120 Min (4.7 GB-Medium | max 30-40 Min. | ca. 15 Min | ca. 60-120 min. | - |

Audio-Formate:

Die möglichen Formate sind in obiger Tabelle bereits angegeben. Für DVDs kann entweder das ziemlich wenig komprimierte PCM-Format (Pulse Code Modulation) verwendet werden, welches dem Audio-Format von Musik-CDs entspricht. In der Regel wird dabei eine Frequenzrate von 48 oder 98 KHz und Stereo bei Bittiefen von 16-24 Bit verwendet. Allerdings liegt die niedrigst mögliche Datenrate (16/48/Stereo) bereits bei 1.5 MBit/s (entspricht der Audiodatenrate von DV). Auf VideoDVD können mehrere Audiospuren liegen (z.B. verschiedene Sprachversionen), insgesamt dürfen diese eine max. Datenrate von 6.1 MBit/s jedoch nicht überschreiten.

Deshalb wird in aller Regel für kommerzielle DVDs ein anderes Kompressionverfahren gewählt, das weithin bekannte Dolby Digital, auch als AC-3 bekannt. Hier sind nur konstante Datenraten bei hoher Kompression möglich, sie beginnen bei 64 KBits/s (Mono) und gehen bis zu 448 KBits (bereits mit maximaler Surround-Auflösung). Surround-Sound kann, wenn entsprechend aufgenommen aus bis zu fünf Tonkanälen + zusätzlichen Tiefton-Effektkanälen bestehen. Allerdings kann auch jeder normale Mono- und Stereosound als AC-3 komprimiert werden.

Für die anderen, CD-basierten Formate gibt es z.T. andere Tonformate (siehe Tabelle oben).

Multiplexing:

Wie Sie gesehen haben, sind die vom DVD-Player umzusetzenden Datenraten doch gewaltig. Müsste Film und Tonspur(en) für einen Film nun auch noch getrennt von DVD gelesen und interpretiert werden, hätten die Abspielgeräte mit der Synchronisierung Schwierigkeiten - Sie wissen, die Zugriffsrate auf die DVD ist das Nadelöhr bei der Übertragung. Deshalb werden Video- und Audiospuren zu einer Spur zusammengewoben, dies nennt man das sogenannte Multiplexing. Diese Spur wird dann vom Player immer schon im Vorgriff auf das Wiedergegebene gelesen und in einen Pufferspeicher geladen, dort werden die Ton- und Videoanteile dann wieder getrennt und auf Bildschirm bzw. Lautsprecher ausgegeben.

Das Multiplexing muss von spezieller Software durchgeführt werden, die in kommerzielle DVD-Authoring-Produkte, also auch in unsere "Rundum-Pakete" integriert ist.

Zeilensprung-Verfahren (Interlacing):

Auch wenn der PAL-Standard 25 Bilder pro Sekunde überträgt, werden die Bilder auf einer Monitorröhre ja als Zeilen geschrieben, das dauert eine gewisse Zeit. Früher hatte man für die Bildwechsel dazu 25 Hertz verwendet, aber das flimmerte stark. Dann wollte man mit 50 Hertz arbeiten und 50 Bildwechsel pro Sekunde erzeugen, aber dies hätte eine Verdoppelung der Datenrate bewirkt, was technisch nicht machbar war. So wurde das Zeilensprungverfahren erfunden, welches bis heute Gültigkeit hat: Von Bild wird zuerst nur jede zweite Zeile auf den Bildschirm übertragen, nach einer fünfzigstel Sekunde die jeweils andere Zeile des Bilds, erst nach der nächsten 50stel Sekunde wird das Bild ausgetauscht usw. Dies bewirkt weniger Flimmern und das menschliche Auge kann das Fehlen der "halben" Bilder überhaupt nicht bemerken. Normale Digital-Videokameras nehmen bereits mit diesem Interlace-Verfahren auf, nur teure Geräte beherrschen den sog. progressive Scan, wobei keine Halbbilder, sondern Vollbilder aufgenommen werden.

Wenn Sie nun Standbilder aus Ihren Filmaufnahmen generieren wollen oder Ihren Film nur für Computerdarstellung aufbereiten wollen, kann das Interlace stark stören. Deshalb gibt es in vielen Videobearbeitungsprogrammen, aber auch in Bildbearbeitungsprogrammen eine DeInterlace-Funktion, mit der die fehlenden Zeilen interpoliert werden.

Rauschende Ränder:

Gerade bei analog aufgenommenem Material gibt es technikbedingt oft ein starkes Flimmern an den Rändern. Dieses Flimmern ist zwar wegen des früher beschriebenen "Überfüllungseffekts" beim Abspielen von DVDs zwar in der Regel nicht sichtbar, behindert aber effizientes Komprimieren (da sich ja die Bilder laufend ändern) und führt so zu hohen Datenraten. Wenn dies Ihr Schnittprogramm oder Ihr DVD-Programm zulässt (idR. nur Profiprogramme) sollten Sie dies beschneiden und dann wieder auf Pal-DV-Größe hochrechnen. Geht übrigens auch mit dem Quicktime-Player: Maske für DV-Film erstellen, beschneiden, dann Film nochmals im DV-Format auf korrekte Größe hochrechnen lassen. Dies ist aber ein sehr zeitaufwändiger Prozess.

Tipp: wenn Sie rauschende Ränder haben und das Beschneiden nicht vornehmen können oder wollen, setzen Sie die Datenrate zur Codierung höher.

Video-DVD-, MiniDVD, SVCD und VCD-Strukturen:

Es genügt nun nicht, dass Audio- und Videomaterial in korrekten Formaten vorliegt und auch noch gemultiplexed wurde, die Dateien müssen bestimmte Namen haben und auch noch in bestimmten Ordnern bestimmten Namens liegen und Steuerdateien müssen das Ganze zusammenbauen. Dies nimmt Ihnen in der Regel Ihre DVD- oder VideoCD-Software ab, insbesondere wenn Sie aber mit Free- und Sharewareprogrammen einerseits, oder aber mit Profi-Software andererseits arbeiten, müssen Ihnen diese Strukturen und Regeln bekannt sein. Dies gilt auch, wenn Sie vorhaben Video-DVDs oder Video-CDs zu rippen oder zusätzliches Material hinzuzupacken, welches dann nur an Computern abspielbar ist (z.B. einen Text mit Links zu Ihren Webseiten oder so ähnlich). Also ist eine kurze Beschäftigung mit den Strukturen vielleicht sinnvoll:

Video-DVD-Struktur:

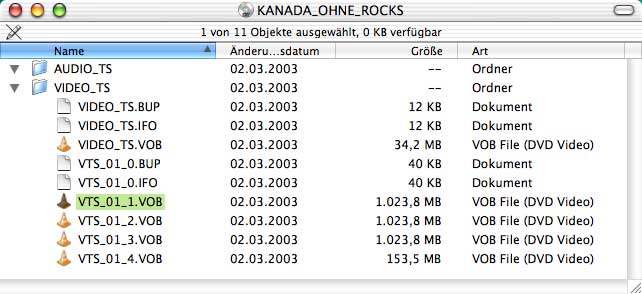

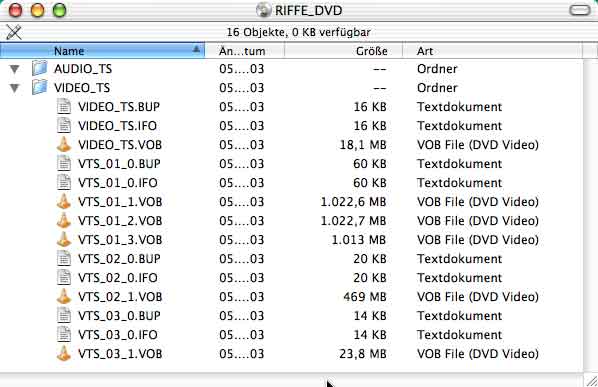

Nachfolgend finden Sie am Beispiel einer mit iDVD erstellten VideoCD die vorgeschriebene Struktur einer DVD.

Alle notwendigen Daten liegen im Ordner VIDEO_TS (Name vorgeschrieben). Ein Ordner AUDIO_TS wird ebenfalls angelegt, er bleibt bei Video-DVDs jedoch immer leer. Er wird nur angelegt, weil ihn manche DVD-Player erwarten.

(Dieser Ordner ist wichtig für sog. Audio-DVDs, die wir aber in diesem Kurs nicht behandeln. Sie beinhalten keine Videos sondern geben sehr hohe Audio-Qualität wieder, sind aber nur mit speziellen Audio-DVD-Playern wiedergabefähig).

Unsere Audiodaten sind ja alle mit den Videospuren verwoben (multiplexed) und liegen im VIDEO_TS-Ordner. Dort gibt es:

Nachfolgend ein weiteres Beispiel einer Video-DVD-Struktur. Sie wurde mit dem Profiwerkzeug DVD-StudioPro erstellt und ist komplexer. Neben verschiedener Filme enthält sie animierte Menus und Untermenus, sowie Kapitelspuren und einiges mehr. Entsprechend komplexer ist die vom Programm angelegte Struktur (so gibt es z.B. 4 IFO-Dateien), aber es kommen keine anderen Dateitypen als die oben behandelten vor.

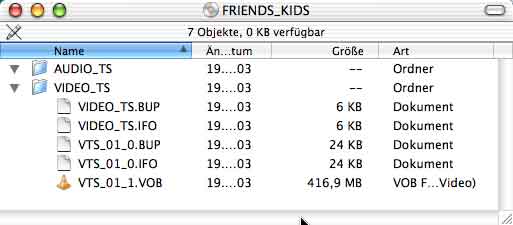

MiniDVD-Struktur:

Diese mit der Freeware Sizzle erstellte MiniDVD besitzt exakt dieselbe Struktur wie eine DVD, ist aber auf CD gebrannt. Sehen Sie selbst. Die Datenrate ist so eingestellt, dass ein ca. 20 minütiger Film locker drauf passt (es wären ja ca. 650 MB verfügbar gewesen).

Sofern diese MiniDVDs auf Ihrem Zielplayer laufen, ist dies ne tolle Alternative. Näheres zu Sizzle und anderen Free- oder Sharewaretools finden Sie in Anlage 22.4.

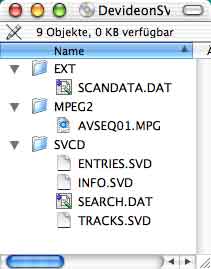

SuperVideoCD-Struktur:

|

Nebenstehendes Beispiel ist mit der bereits beschriebenen DevideonDVD-Software von Formac erstellt. Ebenfalls ist alles auf CD gebrannt. Wenn Sie einen Player haben, der SVCDs abspielen kann, ist dies auch keine schlechte Sache. Sie sehen, dass die Struktur komplett anders ist, wir benötigen hier keinerlei Details. Ich möchte nur erreichen, dass Sie die Formate auch an ihren Strukturen unterscheiden können. |

VideoCD-Struktur

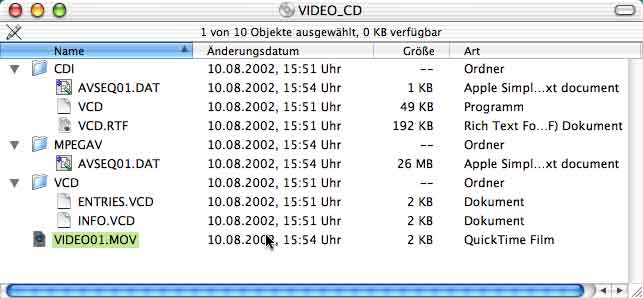

Diese qualitativ niedrige Lösung ist immer noch einigermaßen weit verbreitet. Sie hat wohl dadurch wieder Aufschwung bekommen, dass sie von manchen Brennern oder Schnittprogrammen sehr einfach und automatisch produzierbar ist. Nachfolgendes Beispiel wurde mit der Brennsoftware RoxioToast automatisch erstellt. Dazu muss man nur eine beliebige oder beliebige Filmdateien unter der Option VideoCD auf das Programmfenster ziehen, den Rest macht die Brennsoftware alleine. Folgende Struktur ergibt sich:

Wie Sie sehen, liegt die dickste Datei und damit der eigentliche Film im Ordner MPEGAV unt entspricht der Datei AVSEQ01.DAT. Dahinter verbirgt sich die gemultiplexte Film/Ton-Datei. Hingegen stellt die Datei VIDEO01.MOV mit nur 2 KB Größe eine reine Referenzdatei dar.

Falls Sie eine der bislang besprochenen Video-DVD- bzw. Komplettvideoprgrammen besitzen bzw. sich Demos laden, können Sie nun schon kräftig loslegen.

In Bälde erfahren Sie in den nachfolgenden Teilkapiteln auch noch, wie Sie mit Free- und Shareware Projekte erstellen können. Daneben gebe ich Ihnen noch einen Miniüberblick zu Profisoftware und werde noch diskutieren, ob bzw. wie Sie ggf. DVDs auch rippen können, zu reinen Lehrzwecken und unter Beachtung sämtlicher Lizenzregelungen natürlich....

© R. Leinfelder und Paläontologie München, letzte Änderung