"Hier

Bei historischen und ethnographischen Betrachtungen

dient der Begriff »Laute« dazu, Instrumente abzugrenzen,

die nicht einen Rahmen mit Querjoch, sondern einen Hals

aufweisen. Während die Kithara in Rom guten Anklang fand und von

dort aus mit entsprechenden Umformungen sich über

Europa ausbreitete, fanden Laute und Harfe keine Sympathie, da man sie als barbarisch ablehnte. Deshalb dauerte es

in Europa ziemlich lange, bis die Laute, in Persien vorgeformt, durch die Araber über Spanien eingeführt wurde.

Allerdings war inzwischen schon etwas Konkurrenz vorausgegangen in Gestalt des Tanburs, einer vom griechischen

Pandur ebenfalls im Morgenland abgeleiteten Langhalslaute. Ihr gewölbter, eiförmiger Korpus bestand ebenfalls

aus Holz, so dass dieses Instrument die zweite Stufe in der

vom Schildkrötenkorpus wegführenden Entwicklung darstellt. Dem Material war so wesentliche Bedeutung zugeordnet

worden, dass es zur Bezeichnung des Instruments wurde:

»Laute« kommt (wie span. Laút, frz. Luth oder it. Liuto)

vom arabischen al-‘ûd her; »al« ist der Artikel, »ûd« bedeutet Holz. Entwicklungsstufen und Geschichte der Laute lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

9. Jh.: Die Laute nimmt in Persien Form an, wobei die früher hinterständigen Wirbel seitenständig werden. Die älteste Abbildung in der Bibel Karls d. Kahlen (823-877) gleicht noch eher dem 3saitigen Tanbur.

10. Jh.: Die arabische Laute al-‘üd wird in Europa eingeführt. Die

4 Saiten sind mit den Intervallen Quarte – Terz-Quarte gestimmt.

Frühester Beleg ist ihr Bild auf einer Elfenbein-Pyxis aus Cordoba

(Andalusien), 986 datiert.

12. Jh.: Abbildung auf einem Kapitell aus dem Chor der Abteikirche von Cluny in Burgund (Cluny, Musée du Farinier).

13. Jh.: Neben die Guitarra ladina tritt in Spanien die Guitarra morisca, mit vom Tanbur übernommenem gewölbtem Korpus. Als Regression erscheint auch wieder ein geschweifter Verbindungsbogen zwischen Korpus und Kopf. Auf einer Miniatur der im Escorial aufbewahrten Cantigas de Santa Maria aus dem Besitz des Königs Alfonso X. el Sabio (d. Weisen) von Kastilien, um 1275, hat das Instrument noch einen Saitenhalter und ovalen, bauchigen, zargenlosen Korpus sowie, zusatzlich zur Mittelrose, mondsichelförmige Schall-Löcher offensichtlich maurischer Herkunft. Bünde fehlen noch.

14. Jh.: Die Form stabilisiert sich, das Instrument beginnt Europa zu erobern.Der Wirbelkasten ist jetzt rückwärts geknickt, der Korpus birnenförmig, der Hals deutlich abgesetzt. (Beim Tanbur besteht noch ein stetiger Übergang vom Korpus zum Hals, wie übrigens bei der ähnlichen, aber mit Bünden versehenen, chinesischen p’i-p’a.) Um 1300 erwähnt Dante Alighieri den Liuto. Um 1350 werden alle Saiten zur Verstärkung des Tons verdoppelt.

15. Jh.: Die Laute erobert eine überragende Stellung im Musikleben, wird zum verbreitetsten Instrument für alle Arten der Musikausübung, zur Gesangs- und Instrumentenbegleitung und für selbständige Hausmusik. Unterdessen wird aus der immer gewölbter und lautenähnlicher gewordenen Guitarra morisca die Mandola mit 4 Doppelsaiten. Um 1400 erscheinen 4 Bünde, und es kommt die neue, höchste 5. Saite als Melodiesaite hinzu (frz. chanterelle, it. cantino). In dieser Eigenschaft ist die Saite nicht doppelt, sondern einfach vorhanden. Um 1470 wird die Besaitung nach unten um ein zusätzliches Paar ergänzt. Damit ist die klassische Laute ausgeprägt, mit 5 Paaren + Melodiesaite, im ganzen 11 Saiten. Die jetzt fixierte Stimmung ist: Aa dd' gg' hh e'e' a' (oder einen Ganzton tiefer, jedenfalls 2mal 2 Quarten, dazwischen eine Terz).

Aus: Ermanno Briner: Reclams Musikinstrumentenführer. Die Instrumente und ihre Akustik. Mit Zeichnungen von Gianluca Poletti und Bruno Agostinone. Dritte, durchgesehene und verbesserte Auflage. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 1998, 272-286.

OCR-Bearbeitung mit Cuneiform.

Die Laute

Die Laute

Die Lautentabulatur

Die Lautentabulatur

Die heutige Mandoline

Die heutige Mandoline

Nebenformen der Laute

Nebenformen der Laute

Mischformen

Mischformen

Sie ist der »vieux ton« des 16. Jh., so genannt zur Unterscheidung von dem (neben zahlreichen Varianten) »nouveau ton« des 18. Jh.:

16. Jh.: In dieser ruhmvollen Zeit erreicht die Laute dieselbe universelle Bedeutung wie in der Romantik das Klavier, sowohl bei Liebhabern als auch bei Berufsmusikern. Diese eminente Rolle steht auch im Zusammenhang mit der Entwicklung der Polyphonie. In der Tat erfreuten sich die Transkriptionen praktisch der ganzen zeitgenössischen Musik, speziell aber der vokalen Mehrstimmigkeit, grössten Anklangs. Die Fixierung solcher Übertragungen war ermöglicht worden durch die zuerst in Italien erschienene Lautentabulatur (es folgten Frankreich und Deutschland, später England). Vorerst wird noch das Plektrum verwendet, dann aber kommen die Bünde um das Griffbrett, und der Aufschwung der Polyphonie fordert Zupfen mit den Fingerspitzen. Der Bedeutung bei gezupften, klangärmeren Saiten entsprechend besteht nur noch ein grosses, mit Rosette verziertes Schall-Loch in der Mitte (unter den Saiten). Das Ansehen der Laute bezeugen auch die immer reicheren Verzierungen. Ihre hohe Stellung beweist auch die noch heute geltende Ausdehnung der Berufsbezeichnung Luthier in Frankreich und Liutaio in Italien auf alle Hersteller von Saiteninstrumenten, Geigenbauer inbegriffen. »Lautenschlager« (oder »-schläger«) ist sogar Familienname geworden.

Um 1500 ist der Korpus weniger gewölbt, hat statt tiefer Apfel- eher Mandelform. 1510-1540 werden die Bünde zahlreicher. 1528: Endgültige Birnenform, mit etwas nach unten verschobener grösster Korpusbreite. In Italien noch ausgeprägtere Umformung zur Mandel, fast bis zu einem gleichseitigen Dreieck, mit gekrümmten Seiten und stark abgerundeten Ecken. 1546 erscheinen allein in Venedig 40 Bände Lau tenmusik (in einem Jahr!). In einem Traktat werden 1550 verschiedene Tonerzeugungen behandelt; das Plektrum ist noch immer nicht ganz verschwunden (wenn auch in der Bedeutung stark zurückgetreten). Die Schlüsselstellung der Laute wird auch dadurch ausgebaut, dass verschiedene Grössen erscheinen, von der kleinen Oktavlaute bis zur Basslaute.

17. Jh.: Die Erweiterung des Gesamttonumfangs der Kategorie lässt auch Einzelinstrumente mit viel mehr Saiten aufkommen, bis zu 9 Doppelsaiten plus Chanterelle und mit abgewandelten Formen (Chitarrone, Arciliuto = Erzlaute, Theorbe usw.), weil die Laute, neben dem Cembalo, auch Generalbassaufgaben übernimmt. Das dadurch geförderte harmonische Spiel trägt zum Verfall der Polyphonie zugunsten der Homophonie (akkordisch begleitete Melodie) bei. Die Stimmung wird dem zu spielenden Stück angepasst; sie kann z. B.

18. Jh.: Zu Beginn des Jahrhunderts erscheint die Mandoline. In der 2. Hälfte verschwindet die Laute (mit Blockflöten und Gamben) nach und nach, vom Cembalo und von der Gitarrenmode verdrängt.

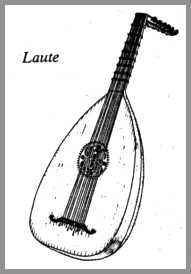

Die »klassische« Renaissancelaute zeichnet sich durch den fast zum rechten Winkel abgeknickten Wirbelkasten aus, mit seitenständigen Wirbeln (im Gegensatz zur Gitarre). Sie wirken ohne Mechanik, denn die Saiten sind direkt an ihnen befestigt und aufgewickelt (wie bei der Geige). Es sind 11 Wirbel vorhanden, denn die Bespannung umfasst 5 Doppelsaiten plus eine Einfachsaite. Das Griffbrett ist mit Bünden im Halbtonabstand versehen. Der Korpus weist die Form einer halben Birne auf. Seine flache Decke aus Fichtenholz ist innen mit fast bis zum Rand reichenden Rippen verstärkt. Die dadurch erzeugte Versteifung ist nicht so ungelegen wie es scheinen könnte, denn bei allen lautenartigen Instrumenten sind die Hohlraumresonanzen viel wichtiger als diejenigen der mechanischen Bauteile. Der aussen aufgeleimte, die Saitenenden haltende Querriegel übernimmt ja auch nur teilweise die Rolle eines Stegs.

Der untere, zargenlose, gewölbte Teil des Korpus besteht aus Segmenten, etwa den Kufen eines Fasses vergleichbar, aber an den Enden so zugespitzt, dass die Rundung bis an den Rand geführt wird.

Diese Bauteile heissen Späne. Davon sind 9 üblich, aber es können auch viel mehr vorkommen, bis zu 40: je grösser ihre Anzahl, um so wertvoller die Laute. Die Späne bestehen aus Ahorn oder Sykomore, einem ägyptischen Feigenbaum mit sehr widerstandsfähigem Holz, in der Blütezeit auch aus Sandel- oder Zypressenholz, aus Palisander, Ebenholz und sogar Elfenbein. Mitunter sind 2 Sorten abwechselnd derart eingesetzt, dass eine helldunkle Musterung entsteht. Dazu kommen, ausser der kunstvoll geschnitzten Rosette, Verzierungen verschiedenster Art, oft aus Elfenbein oder Perlmutter. Die ganze Konstruktion ist sehr delikat und zerbrechlich: Die Decke ist ca. 2 mm dick, die Späne sind nur etwa 1 mm dünn! Deswegen ist das auch auf die leisesten Schwingungen ansprechende Instrument zu einer musealen Seltenheit geworden.

Diese Bauteile heissen Späne. Davon sind 9 üblich, aber es können auch viel mehr vorkommen, bis zu 40: je grösser ihre Anzahl, um so wertvoller die Laute. Die Späne bestehen aus Ahorn oder Sykomore, einem ägyptischen Feigenbaum mit sehr widerstandsfähigem Holz, in der Blütezeit auch aus Sandel- oder Zypressenholz, aus Palisander, Ebenholz und sogar Elfenbein. Mitunter sind 2 Sorten abwechselnd derart eingesetzt, dass eine helldunkle Musterung entsteht. Dazu kommen, ausser der kunstvoll geschnitzten Rosette, Verzierungen verschiedenster Art, oft aus Elfenbein oder Perlmutter. Die ganze Konstruktion ist sehr delikat und zerbrechlich: Die Decke ist ca. 2 mm dick, die Späne sind nur etwa 1 mm dünn! Deswegen ist das auch auf die leisesten Schwingungen ansprechende Instrument zu einer musealen Seltenheit geworden.

Die erhebliche Knickung des Halses entstand in der Meinung, dadurch die mechanische Beanspruchung des Korpus zu veringern (vor allem an der kritischen Befestigungsstelle des Halses). Dies ist aber illusorisch, denn die Spannung der Saite ist durch ihre Stimmung gegeben, ganz unabhängig von der Gestalt des Wirbelkastens. Eigentlich ist es erstaunlich, dass eine derart leichte Konstruktion die recht erhebliche Saitenspannung aushielt. Die Stimmung war so einzurichten, dass die höchste Saite den Zug gerade noch aushielt, ohne zu reissen.

Zwischen 14. und 18. Jh. ist die weit verbreitete Laute von vielen Malern in ihren Werken gewürdigt worden. Noch heute heisst ein Geigenbauer it. liutaio, fr. luthier .

Der Laute fiel die Rolle zu, vokale Polyphonie in instrumenteller Übertragung wiederzugeben. Die dazu erdachte Schrift ist deswegen für die heutige Zeit wichtiger als das Instrument selbst, weil sie die für die musikhistorische Forschung, für die Rekonstruktion der über Jahrhunderte gepflegten Musik unersetzlichen Quellen liefert. Die Partitur, d. h. das Übereinanderschreiben der gleichzeitig zu lesenden Einzelstimmen, war noch nicht erfunden – und wäre auch zu schwer zu lesen gewesen, den Spielern aus allen Volks- und Bildungsschichten kaum zumutbar. Obwohl die Notenschrift schon existierte (Guido von Arezzo, vor 1030), musste also ein Modus gefunden werden, der es über eine leserfreundliche Griffschrift ermöglichte, polyphon zu spielen. Es wurden mehrere Lösungen erfolgreich. Da ist einmal die komplizierteste, die Deutsche Tabulatur.

Tabulatur (it. intavolatura, frz. tablature; von lat. fabula 'fafel, im Sinne der Schriftseite) bedeutet - ähnlich wie das Wort Partitur (von it. parte = Teil; Stimme eines Orchesters) das Zusammenfassen mehrerer Stimmen auf einem Blatt. Sie ist aber, im Gegensatz zur Partitur, eine Griffschrift. In Tabulatur umschreiben hiess intabulieren.

Deutsche Tabulatur. Man stelle sich die anfänglichen 5 Saiten der Laute vertikal nebeneinander gezeichnet vor, mit Sattel oben und durchnumeriert, wie man sie beim Instrument in Aufsicht sieht: links mit 1 bei der tiefsten (d) beginnend, bis zu 5 bei der höchsten (a'). Die Bünde hat man sich als horizontale Linien vorzustellen. Auf diesem Schema lassen Sich die Fingemteliungen folgendermassen bezeichnen: Das kleine Alphabet wird horizontal längs des 1. Bundes eingetragen: a, b, c, d, e. Nachdem man so zur 5. Saite gelangt ist, springt man am 2. Bund wieder nach links zur Saite 1 und setzt das Alphabet fort: f, g, h, i, k. Fährt man so weiter, ist beim 5. Bund auf der 5. Saite das Alphabet.ausgeschöpft. Danach beginnt man nochmals mit dem Alphabet (bei Saite 1 und Bund 6), aber mit verdoppelten Buchstaben: aa, bb, cc, dd, ee usw. Als die 6. Doppelsaite eingeführt wurde, musste man dieses bereits eingeführte System ergänzen. Dazu bezeichnete man die neue tiefste Saite (der früheren 1 vorangehend) mit I. Für die ihr entsprechenden Ciriffe auf den einzelnen Bünden brauchte man dieselben Benennungen wie für Saite 1, aber in Grossbuchstahen. Das gesamte Schema sah dann so aus:

Saite I 1 2 3 4 5 _________________________ 1. Bund A a b 'c d e 2. Bund F f g h i k 3. Bund L 1 m n o p 4. Bund Q q r s t u 5. Bund V v w x y 6. Bund AA aa bb cc dd ee 7. Bund FF ff gg hh ii kk usw. |

Geschrieben wurden nun auf einer horizontalen Linie die zu greifenden Buchstaben, wobei für eine leer zu spielende Saite ihre Ordnungsziffer galt. Die Buchstaben für gleichzeitig zu zupfende Noten waren übereinander geschrieben. Der Rhythmus wurde durch Mensuralnotation über dem Ganzen angegeben, indem für jeden Buchstaben (oder für jede vertikale Buchstabengruppe) Notenhals und Fähnchen die Dauern angaben (wie bei der heutigen Schrift, aber ohne Notenköpfe). Diese Schreibart war ziemlich umständlich zu lesen, weil in jedem Buchstaben nicht nur die Fingerstellung auf dem Bund, sondern auch die gemeinte Saite verschlüsselt war. Eine wesentlich elegantere Lösung bot die

Französische Lautentabulatur: 5 horizontale Linien stellen die höheren Saiten dar, zuoberst die Chanterelle. Die gleichen Buchstaben gelten für ein und denselben Bund, quer über das Griffbrett: a ist die leere Saite, b der 1., c der 2. Bund usw. Also ist z. B. für den gelesenen Buchstaben d immer der 3. Bund zu greifen, und zwar auf derjenigen Saite, auf dessen Linie der Buchstabe steht. Die Buchstaben für die tiefste Saite sind, ohne eigene ausgezogene Linie, unter den anderen angeordnet. Wiederum geben über den Griffbezeichnungen in einer Linie geschriebene Noten (auch mit Kopf) die Dauern an.

Italienische und Spanische Lautentabulatur: Das System ist noch übersichtlicher, indem an die Stelle der Buchstaben die Ordnungszahlen der Bünde treten, mit »0« für leere Saite, »1« für den 1. Bund, »2« für den 2. usw. Diese Zahlen stehen jetzt auf 6 Linien (schematische Darstellung aller Saiten), aber eigenartigerweise mit der höchsten Saite unten (wo sie sich allerdings auch in Spielstellung befindet).

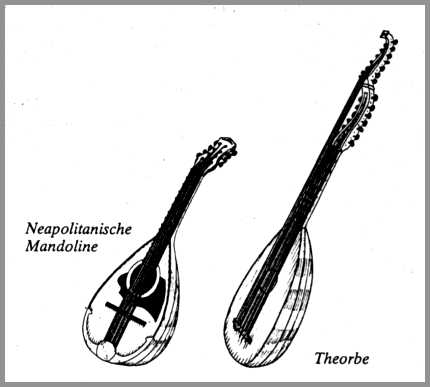

Im 15. Jh. entstand eine verkleinerte Ausführung der Laute, die Mandola, mit 4 Doppelsaiten in der Stimmung c g c' g' (später auch andere). Der Körper geht bei ihr geschweift in den Hals über; der Wirbelkasten gleicht dem seitenständigen, sichelartig nach hinten gebogenen und hin und wieder mit Kopf versehenen Wirbelkasten der Cister. Name und Besaitung legen es nahe, die Mandola als Vorgängerin der Mandoline zu betrachten. Dieser Zusammenhang gilt aber höchstens für die lombardische (oder Mailänder) Mandoline, während über den Ursprung jener Form, die sich als überlebensfähig erwies, der neapolitanischen Mandoline nämlich, höchstens Vermutungen möglich sind. Da diese zweite Bauart in der Mitte des 1S. Jh. vorkommt, als die Violine schon lange ihre endgültige Gestalt erreicht hatte, und weil die Mandoline von der Geige die Stimmung übernahm, darf man wohl annehmen, dass zur erleichterten Ausführung der Violinmusik ein der wohlbekannten Laute ähnliches Instrument erdacht wurde, mit durch Bünde erleichterter Grifftechnik und unter Ausschaltung der Bogentechnik. (Gewiss ist auch die Handhabung des Plektrums etwas, das man lernen muss, aber sie weist nicht im entferntesten die Vielfalt und Differenziertheit der Bogenführung auf.) Zur Unterscheidung dieser beiden grundsätzlich verschiedenen Mandolinentypen hier ihre Steckbriefe, zusammen mit dem ihres »missing link«, der Florentiner Mandoline:

Mandolino milanese: Gerade aufgesetzter, dann nach hinten gebogener Wirbelkasten, mit seitenständigen Wirbeln, zuoberst eine Figur oder ein Kopf, alles wie bei der Cister. Untere Saitenbefestigung mit Querriegel auf Korpusdecke. Daher kein getrennter Steg. 6 ohne Plektrum gespielte Saitenpaare aus Darm. Dementsprechend breiter, kurzer Hals. Offenes Schall-Loch in ebener Decke. Gleichmässig gewölbter, lautenähnlicher Korpus.

Mandolino fiorentino: Etwas nach hinten geneigtes Wirbelbrett, durch das hinterstänchge Wirbel reichen. Meist ohne Zierfigur. 4 Saitenpaare; untere Saitenbefestigung am Korpusrand, daher mit Steg, schlanker, längerer Hals. Offenes Schall-Loch, leicht geknickte Decke. Gegen den Hals zugespitzter Korpus, grösste Korpustiefe nach unten verschoben. Dieser letzte Typ wurde zur »modernen«, auf Neapel bezogenen Mandoline, da die berühmt gewordene Neapolitaner Familie Vernaccia im 18. und 19. Jh. mit bedeutenden Verbesserungen einen neuen Typus schuf, die heutige Mandoline: Mandolino napoletano. Von den 70 cm Gesamtlänge

(inklusive geschnitzter Figur) entfallen etwa 12 cm auf das 10º nach hinten geneigte Wirbelbrett, an dem seitenständig angebrachte Handflügelchen über einen verdeckten Zahnradmechanismus die senkrecht aus dem Brett hervorstehenden Stimmpflöcke drehen. Dann folgt der 15 cm lange Hals, mit Sattel und Bünden, und der 31 cm lange Korpus. Die Saiten verlaufen über einen weniger als 1 cm hohen Steg zum unteren Rand des Instruments, wo sie über eine Blechverstärkung nach unten gebogen sind und an Nägeln enden, die im Untersattel stecken (am oberen Rand des geschweiften Korpusteils). Die Decke weist ein 5,5 cm weites Schall-Loch auf (ohne Rosette) und ist gleich nach dem Steg, am unteren Drittel der Korpuslänge um 15º abgeschrägt. Dort, an der Knickstelle, befindet sich auch die grösste Korpusweite von 20 cm. 2 innere Rippen, zum Schall-Loch tangential, verstärken die Decke.

(inklusive geschnitzter Figur) entfallen etwa 12 cm auf das 10º nach hinten geneigte Wirbelbrett, an dem seitenständig angebrachte Handflügelchen über einen verdeckten Zahnradmechanismus die senkrecht aus dem Brett hervorstehenden Stimmpflöcke drehen. Dann folgt der 15 cm lange Hals, mit Sattel und Bünden, und der 31 cm lange Korpus. Die Saiten verlaufen über einen weniger als 1 cm hohen Steg zum unteren Rand des Instruments, wo sie über eine Blechverstärkung nach unten gebogen sind und an Nägeln enden, die im Untersattel stecken (am oberen Rand des geschweiften Korpusteils). Die Decke weist ein 5,5 cm weites Schall-Loch auf (ohne Rosette) und ist gleich nach dem Steg, am unteren Drittel der Korpuslänge um 15º abgeschrägt. Dort, an der Knickstelle, befindet sich auch die grösste Korpusweite von 20 cm. 2 innere Rippen, zum Schall-Loch tangential, verstärken die Decke.

Weil der Steg sehr niedrig ist, bleibt die Vertikalbelastung der Decke durch die senkrechte Komponente der Saitenspannung klein, im Gegensatz zur Violine. Diese beiden Rippen genügen deswegen zur Kompensation der durch das Schall-Loch verringerten Widerstandskraft. Die Decke muss auch nicht allein, anders als bei der Gitarre, den Längszug aufnehmen.

Die auffallend grosse Tiefe (16 cm) des birnenförmigen, durch schmale Späne zusammengestellten Korpus liegt noch weiter unten als bei der Florentiner, etwa im unteren Viertel. Die auf diese Art durch die Familie Vernaccia erzielte Hohlraumvergrösserung dient dazu, die relativ schwachen tiefen Komponenten des Frequenzspektrums gezupfter Saiten zu bevorzugen und somit die klangliche Härte der angerissenen Saiten zu entschärfen.

Die schwingende Saitenlänge beträgt 34 cm. Die Saiten sind seit 1836 (Pasquale Vernaccia) aus Stahl. Ihre Stimmung ist der Violine gleich: g d' a' e‘ (alle doppelt).

Wie bei der Gitarre müssen die Quinten temperiert gehalten werden (etwas kleiner als reine Quinten), weil die 17 Bünde ja keine Korrekturen bei der Tongebung erlauben.

Das ursprünglich nur bis zur 6. Position gehende Griffbrett ermöglicht jetzt, da es weit über die Decke reicht, die 7. Position. (Zur Erklärung des Begriffs der Position vgl. Abschnitt 2.32, »Violine«.)

Für ein Melodieinstrument, als das die Mandoline gebraucht wird, dauert der gezupfte Ton zu kurz. Typisch wurde deswegen das zur Tonverlängerung gepflegte Tremolo durch rasches Hin- und Herbewegen der Piuma (= Plektrum) aus Horn. Hier wird auch die Bedeutung der doppelten Saiten klar: Bei gleicher Geschwindigkeit des Tremolierens aus dem Handgelenk wird die Tonfolge doppelt so dicht. Als Schutz der Decke gegen Kratzer des Plektrums dient eine Schildpatteinlage (Spielblatt) rechts neben dem Schall-Loch, also in Spielstellung unten. Der untere Teil der Decke ist durch etwas erhöhte Bügel geschützt. Sie dienen dem Unterarm als Stütze, damit das Handgelenk beweglicher bleibt, ohne dabei die Deckenschwingungen zu dämpfen. – Die Vernaccia-Mandolinen sind, auch wegen der kunstvollen Verzierungen aus Schildpatt, Perlmutter oder Elfenbein, zu wertvollen Sammelobjekten geworden.

Heute in der Kunstmusik fast vergessen, fand die Mandoline in der Musikgeschichte Aufmerksamkeit bei illustren Komponisten, beim Engländer Thomas Augustin Arne (»Almena«, 1764), bei André-Ernest-Modeste Grétry (»L’Amant jaloux«, Versailles 1778), dann Vivaldi (mehrere Konzerte), Mozart (»Don Giovanni«), Paisiello (»11 Barbiere di Siviglia«) und sogar Beethoven (Kammermusik). In neuerer Zeit findet man die Mandoline z. B. in Partituren Verdis (»Otello«), Mahlers (7. und 8. Sinfonie, »Das Lied von der Erde«) und Schönbergs (Serenade op. 24, 1921-23).

In der Volksmusik wird die Mandoline, als Melodieinstrument, üblicherweise durch Gitarrenakkorde begleitet. Häufig ist auch die Triobesetzung anzutreffen, mit 2 Mandolinen und Gitarre.

In den früher sehr beliebten Mandolinenorchestern wurden die tiefen Stimmen dem Mandolone anvertraut, dem Bassinstrument zur Mandoline. Er war etwa 1 m lang und besass 7 Doppelsaiten von F bis a'.

Abgesehen davon, dass heute der Geschmack allgemein etwas anspruchsvoller geworden ist und man ausserdem lieber Radio hört, statt die Mühe auf sich zu nehmen, selber zu musizieren, abgesehen auch von dem auf die Dauer für heutige Ohren schwer erträglichen Gezirpe und Tremolo eines (häufig auch leicht verstimmten) Mandolinenorchesters, kam früher, in den noch nicht von Ätherwellen beherrschten Zeiten, dem Mandolinenorchester, wie der Blasmusik, eine eminente kulturelle Bedeutung zu: ermöglichten sie doch die Förderung des Instrumentalspiels und die Erschliessung selbst entlegener Gemeinden für die Musik.

Im Generalbasszeitalter wurden für Begleitfunktionen Erzlauten (it. Arciliuti) eingesetzt. Diese Instrumente fallen dadurch auf, dass über dem nun nicht mehr zurückgerichteten Wirbelkasten der Hals, ein wenig links abbiegend, mit einem Kragen neu ansetzt und einen zusätzlichen Wirbelkasten trägt. Dieser dient dazu, Bordunsaiten einzuspannen, die auf dem gleichen Querriegel enden, aber frei zum Korpus schweben, ohne Griffbrett, und deswegen nur in ihrer Gesamtlänge zum Schwi'ngen gebracht werden. Neben allerlei Mischformen gab es hauptsächlich zwei Typen: die Theorbe und den Chitarrone, beide von ungefähr gleichem Tonumfang.

Die Theorbe (it. Tiorba, frz. Théorbe oder Téorbe) ist der Laute ähnlich, aber grösser. Besaitung und Stimmung im 18. Jh. von unten nach oben: 7 Doppelsaiten in Oktaven, 5 Doppelsaiten im Einklang, 2 einfache Melodiesaiten, im

Der Chitarrone war schlanker gebaut (Breite immerhin 40 ein), besass aber einen längeren Hals und längeren Kragen, so dass die Totallänge bis zu 2 m betragen konnte (Saiten 1,5 m). Neben 5-8 freien Bordunsaiten liefen 5 doppelchörige und eine 1chörige Saite (wie bei der Laute) über das Griffbrett, im Extremfall mit Stimmung von ,F bis a (nach Praetorius). Nach dem Lautenmacher Alessandro Piccinini (Bologna 1566 – 1638/39) handelte es sich um ein ausgesprochen dem Generalbass zugeordnetes Instrument. (Nicht mit der früheren Bassgitarre zu verwechseln.)

Ein seit 1564 belegtes mandolinenähnliches Lauteninstrument war der Colascione oder Calascione, eher dem Tanbur und der Mandoline gleichend als der Laute, mit kleinem Korpus, aber ausserordentlich langem Hals, auf dem bis zu 24 Bünde untergebracht sind. Von insgesamt 2 m Länge entfallen etwa 30 cm auf den Korpus. Entsprach im Tonumfang etwa der Laute, mit einfacher Bespannung von mit Plektrum gerissenen Saiten. Ursprüngliche Stimmung: E a d; in der 2. Hälfte des 18. Jh. der Mandola angepasst mit: D A c f ad'.

Alle Zupfinstrumente, deren Umfang durch Kragen und zweiten Wirbelkasten vergrössert ist, nennt man theorbiert (theorbierte Gitarre, theorbierte Cister [Theorbencister] usw.).

Schon daraus geht hervor, dass auf dem Gebiet der historischen Zupfinstrumente sehr viele Mischformen bestehen. Eine davon, aus der Frühform der Gitarre, der Vihuela, unter dem Einfluss der Laute (und sogar schon der Guitarra morisca) entstanden, ist die Wölbgitarre. In Aufsicht ist sie der Vihuela ähnlich, mit gegenüber der heutigen Gitarre weniger enger Einschnürung des Korpus. Der Boden, auf hohen Zargen aufgesetzt, verleiht dem Korpus durch ausgesprochene Wölbung zusätzliche Tiefe. In diesem Sinne handelt es sich also um eine Mischform: Zargen + Wölbung.

Als Süditalien Ende des 13. Jh. unter die Herrschaft Aragoniens geriet, gelangte die Wölbgitarre nach Neapel. Dort wurde aus ihr die Mandoline, im restlichen Italien die Italienische Gitarre, welche in Kalabrien noch als Chitarra battente (it. battere = schlagen) bekannt ist. Dieser Name rührt von der Verwendung als Bass- oder Begleitinstrument her: Die links gegriffenen Akkorde werden rechts mit einer Plektrum-Bewegung über alle Saiten geschlagen. Die Bespannung besteht meistens aus 5 zweifachen Drahtchören. Das Instrument weist eine Besonderheit auf: Vom Schall-Loch aus führt ein Pergamenttrichter in den Hohlraum hinein, um den einfallenden Schall auf den Boden zu konzentrieren, der ihn durch seine Wölbung in den ganzen Hohlraum streut, die Resonator-Wirkung auf diese Art optimierend.

Heute versteht man unter Schlaggitarre eine Jazz-Gitarre mit elektrischer Tonabnahme und meistens einem Spielblatt zum Schutz der Decke."