Dissertation schreiben – Anregungen und Erfahrungen

Autor: Lars Frers (2007-2011)

Ich veröffentliche die Inhalte auf dieser Seite unter der

Creative Commons License.

Inhalt

- Anfangen

- Im Feld und in der Bibliothek

- Zeitplan und Gliederung

- Ablenken und Umschalten

- Hadern und fertig machen

- Feiern!

In diesem Text will ich versuchen, einen kurzen Einblick in den Werdensprozess einer sozialwissenschaftlichen Doktorarbeit zu geben. Ich beziehe mich dabei vor allem auf die Art und Weise, in der sich meine Dissertation und die Dissertationen meiner KollegInnen und FreundInnen entwickelt haben. Ich selbst habe die Arbeit vor allem während meiner Zeit als Stipendiat in einem Graduiertenkolleg vorangetrieben. Als StipendiatIn bei einer Stiftung oder als wissenschaftlicheR MitarbeiterIn sieht der Ablauf mehr oder weniger ähnlich aus. Als Elternteil eines Kindes wohl auch, wobei sich bei mir im Verlauf der letzten Monate der Eindruck verstärkt hat, dass Mütter deutlich mehr Verantwortung für Ihre Kinder übernehmen und entsprechend weniger Zeit für die Dissertation übrig haben als Väter. In jedem Fall scheinen Kinder ein strukturierteres Arbeiten zu erfordern – was nicht unbedingt von Nachteil ist: in unserem Kolleg zum Beispiel war eine Mutter die erste, die ihre Dissertation abgegeben hat. Zwang zur Struktur in Leben und Arbeit kann also auch hilfreich sein. Das weniger an Zeit – für Exkursionen in die Peripherie der Arbeit oder auch eine etwas schmalere Lektüreauswahl – hat einen eher vernachlässigbaren Einfluss auf die Qualität der Arbeit. Dieser will ich mich im Folgenden widmen.

Eines der Hauptinteressen dieses Textes ist die Vermittlung der möglichen Hindernisse und Verzögerungen, die den Prozess der Dissertationsanfertigung zu stark bremsen oder gar lähmen könnten. Ich selbst habe gut dreieinhalb Jahre benötigt, bis ich meine Dissertation eingereicht habe. Das ist anscheinend schnell. Aber es hat trotzdem bedeutet, dass ich mehr als sieben Monate lang von – zu recht berüchtigtem – Arbeitslosengeld II / Hartz IV leben musste. In dieser Zeit habe ich so viel Schulden gemacht (weil ich weiterhin an internationalen Konferenzen teilgenommen habe und auch sonst viel unterwegs sein musste), dass ich am Ende der Zeit verschiedene Leute um Geld anpumpen musste. Aus dieser Erfahrung heraus würde ich zu einem zügigen Abschließen der Arbeit raten – aber das muss jedeR natürlich für sich selbst abwägen. Die Arbeit kann besser werden, wenn man länger dafür forscht und sich mehr Zeit zum Schreiben nimmt. Allerdings fragt sich einerseits, wer das eigentlich zu schätzen weiß und andererseits (was noch wichtiger ist), ob man die Dinge, die einem wirklich am Herzen liegen, nicht auch in weniger tiefgehender, breiter oder umfassender Form in die Welt bringen kann – da können sie dann ja noch in Ruhe entfaltet werden bzw. sich entfalten. Einem Selbst bleiben dafür Nervenzusammenbrüche, Depression und Zweifel aller Art erspart.

Zum InhaltsverzeichnisAnfangen

Am Anfang der Dissertation steht in der Regel ein Entwurf oder der Antrag für ein Projekt. Sinnvollerweise sollte man diesen Entwurf mit anderen Leuten besprechen und ihn auf methodische und inhaltliche Probleme abklopfen. Klopft man dabei allerdings zu wild und zu lange, dann kann einem die Geschichte womöglich ziemlich hohl vorkommen. Man selbst und wohlmeinende Berater entwickeln dann eine Vielzahl von Ideen dazu, was man alles in diese vielen Hohlräume stopfen könnte. Das ist die eine Seite des Abklopfens. Die Andere ist das Abschlagen der Dinge (Quellen, Gegenstände, Theorien, Methoden, Konzepte) die nicht unbedingt gebraucht werden – mindestens nicht am Anfang. Dass man dabei zu rigoros vorgeht, habe ich eher selten beobachtet. In der Regel scheint es vielmehr so, dass den Anderen und einem selbst noch so viel einfällt, was alles auch noch berücksichtigt werden könnte. Wenn es schlecht läuft, bekommt man auf diese Weise schon zu Beginn der Dissertation soviel Gepäck verpasst, dass man sich danach nur noch langsam und unter großen Anstrengungen durchs steinige Gelände der folgenden Monate schleppt.

In den ersten Wochen macht es auch Sinn, die für die Arbeit benötigte Infrastruktur zusammen zu bekommen. Was für Geräte (Fotoapparat, Videokamera, Scanner, Diktiergerät/MP3 Recorder, Laptop) werden benötigt und wer könnte diese finanzieren? Man muss nicht alles selbst bezahlen. Stiftungen, auch solche der eigenen Universität und die dazugehörigen Medienzentren können einem manchmal bei diesen Anschaffungen unter die Arme greifen. Mindestens genauso wichtig ist die Entscheidung für die richtige Software. Es gibt auch andere Textverarbeitungen als Microsoft Word. Einige haben keine Probleme mit Word, aber es gibt sicher Lösungen, die stabiler und zuverlässiger sind. Die Textverarbeitung sollte es einem einfach machen, globale Formatvorlagen für die gesamte Dissertation zu definieren. So muss man sich beim Schreiben nicht zu viele Gedanken um das spätere Layout machen und Änderungen in letzter Sekunde gehen leichter von der Hand. Das einzige, was man – dann aber auch von Anfang an – auszeichnen sollte, ist der semantische Status von Textblöcken (Überschriftenebenen, Zitate, Sprachen, Hervorhebungen, Anmerkungen, Interviewabschnitte etc.). Wird jedem dieser Blöcke die entsprechende Formatvorlage zugewiesen, ist das abschließende Layout ein Kinderspiel statt des sonst lauernden Horrors. Die Textverarbeitung sollte möglichst auch mit einem Literaturverwaltungsprogramm zusammenarbeiten können, so dass man sich nicht um die Details von Zitationen und Literaturverzeichnissen kümmern muss. Entsprechend braucht man auch ein Literaturverwaltungs- oder Bibliografieprogramm. (Endnote ist die wahrscheinlich verbreitetste aber nicht unbedingt die beste Lösung.) Ich habe auch etwas zu der Software geschrieben, die ich für meine Arbeit unter Mac OS X verwendet habe: Tipps zur Software. Egal für welche Software man sich entscheidet: die richtige Verwendung des oder der Programme fällt einem nicht in den Schoß und es macht sich wirklich und ernsthaft bezahlt, mehrere Tage in die Einarbeitung mit der Software zu investieren (wie funktionieren Formatvorlagen, wie gebe ich Literatur richtig in die Literaturdatenbank ein, …). Ja, ganz richtig gelesen: mehrere Tage für die systematische Einarbeitung. Das macht auch dann Sinn, wenn man bislang immer irgendwie klar gekommen ist.

Die besten Entscheidungen und Ideen nützen aber nichts, wenn einem die Festplatte unter der Tastatur krepiert und kein aktuelles Backup zur Hand ist. Ich halte es eher für wahrscheinlich als für unwahrscheinlich, dass einem innerhalb von drei Jahren einmal die Festplatte kaputt geht – insbesondere wenn man mit einem Laptop unterwegs ist. Aber auch mehr als ein DatenGAU kommt vor. Mir ist das zweimal passiert. Entsprechend sollte die Arbeit wirklich und ohne Übertreibung an jedem Tag gesichert werden, an dem etwas daran getan wurde. Wenn ich jeden Tag schreibe, meine ich jeden Tag. Damit das im Alltag und trotz aller Bequemlichkeit tatsächlich klappt, darf die regelmäßige Backupstrategie nicht zu kompliziert sein. Ein USB Stick, MP3 Player oder Smartphone, auf die vor dem Herunterfahren des Rechners noch die bearbeiteten Dateien geschoben werden, ist vielleicht die einfachste Lösung. Zusätzlich sollte aber auch in regelmäßigen Abständen ein Backup auf ein ganz anderes Medium gespeichert werden. Also alle zwei Wochen alles auf einen anderen Datenträger kopieren und diesen dann an einem anderen Ort lagern, als der an dem der Rechner steht. Oder alle zwei Wochen die Daten in einen datierten Ordner auf einen Server legen oder als E-Mail verschicken – oder von allem eine extra Kopie in der Cloud

haben. Man kann es nicht oft genug sagen: Festplatten gehen kaputt, Rechner werden geklaut, USB Sticks verloren. Mehr als ein Backupmedium ist definitiv nötig.

Woran ich vor meiner Dissertation kaum gedacht habe, was sich aber in der Rückschau als nicht unwichtig erwiesen hat: An welchen Orten kann und will ich eigentlich schreiben oder recherchieren? Im Büro oder zu Hause? In der heimatlichen Uni oder in „fremden” Bibliotheken? Ich persönlich habe bei meinen Literaturrecherchen einen Riesenschub getan, als ich in der Kongeligen Bibliotek in Kopenhagen gearbeitet habe. Ich kannte niemanden in Kopenhagen (außer meiner Freundin, die für einen Archivaufenthalt dort war), hatte quasi nichts anderes zu tun, als zu arbeiten. Aber mehr als das: ich fand die Bibliothek so ansprechend gestaltet und angenehm genutzt, dass ich mich dort wirklich gerne aufgehalten und in einem stark geregelten Tagesablauf gearbeitet habe. Wenn es für einen keine solchen Orte gibt, lohnt es sich vielleicht, danach zu suchen. Ein schöner und von den Ablenkungen des Alltags entfernt gelegener Ort kann wirklich enorm hilfreich sein. Aber auch ein gut eingerichtetes Arbeitszimmer mit der richtigen Atmosphäre und einem ergonomischen Arbeitsumfeld hat mich stärker beflügelt, als ich vorher gehofft hätte.

Woran ich vor meiner Dissertation kaum gedacht habe, was sich aber in der Rückschau als nicht unwichtig erwiesen hat: An welchen Orten kann und will ich eigentlich schreiben oder recherchieren? Im Büro oder zu Hause? In der heimatlichen Uni oder in „fremden” Bibliotheken? Ich persönlich habe bei meinen Literaturrecherchen einen Riesenschub getan, als ich in der Kongeligen Bibliotek in Kopenhagen gearbeitet habe. Ich kannte niemanden in Kopenhagen (außer meiner Freundin, die für einen Archivaufenthalt dort war), hatte quasi nichts anderes zu tun, als zu arbeiten. Aber mehr als das: ich fand die Bibliothek so ansprechend gestaltet und angenehm genutzt, dass ich mich dort wirklich gerne aufgehalten und in einem stark geregelten Tagesablauf gearbeitet habe. Wenn es für einen keine solchen Orte gibt, lohnt es sich vielleicht, danach zu suchen. Ein schöner und von den Ablenkungen des Alltags entfernt gelegener Ort kann wirklich enorm hilfreich sein. Aber auch ein gut eingerichtetes Arbeitszimmer mit der richtigen Atmosphäre und einem ergonomischen Arbeitsumfeld hat mich stärker beflügelt, als ich vorher gehofft hätte.

Wo ich beim Beflügeln bin: was ist es, was mich eigentlich zu der Dissertation veranlasst hat? Welche Ideen oder Ziele tragen mich? Was ist meine Motivation? Die Arbeit an der Dissertation erstreckt sich über Jahre und danach wird man nicht unbedingt besser bezahlt als vorher. Ob man einen Job bekommt, steht meist auch in den Sternen. Von daher wäre es doch schön, wenn Athene mit Wissen und Weisheit lockt oder irgendetwas einfach unbedingt der durchschlagenden Kritik bedarf. Mir hat es geholfen zu wissen, welcher Möhre ich eigentlich eselsgleich hinterher trabe. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn nicht nur die lockende Möhre fett und saftig ist, sondern wenn auch der Grund auf dem ich mich bewege bekannt und fest ist, so dass ich weiß, durch welches Gelände mich die kommenden Monate führen werden. Egal ob man die Möhre immer vor sich sieht oder ob man eher im Dunkeln umher tappt und auf ein rettendes Licht am Ende des Tunnels hofft – die Arbeit sollte ästhetisch und inhaltlich so erfüllend sein, dass sich die lange Reise auch lohnt. Und wenn man sich da nicht so sicher sein kann, macht es vielleicht Sinn, darauf zu achten, dass man sich wenigstens den Weg dahin angenehm macht und sich dann und wann die Zeit für einen vergnüglichen Zwischenstopp nimmt. Auch wenn das schlechte Gewissen nie fern ist.

Zum InhaltsverzeichnisIm Feld und in der Bibliothek

In diesem Abschnitt soll es um die eigentliche Forschungsarbeit gehen. Ich selbst habe diese eher draußen im Feld

als drinnen im Archiv verbracht. Egal wo: für mich war es wichtig, am Ort meines Forschens zu sein, dort Zeit zu verbringen – mal fokussierter und spannendes oder neues entdeckend, mal sich ödend, etwas wahllos umherblätternd oder -schauend. Je länger das Verweilen, desto mehr Subtiles findet sich. Die kleinen Nuancen in der Langeweile können sich so sammeln und zeigen irgendwann Verhältnisse an, die sich im schnellen Vorbeistreichen nicht wahrnehmen lassen. Oder sie sind wirklich nur Wiederholung. Ist auch gut zu wissen. All das lässt sich jedenfalls erst sagen, wenn Zeit nicht nur zur Auseinandersetzung sondern auch zum Eindrücke Sacken-lassen da ist. Ob das Sacken-lassen im Feld oder im Archiv stattfindet oder ob es erst in den Pausen zwischen den Aufenthalten passiert – das Sein im Feld, das Rumhängen an den Orten, die für einen von Bedeutung sind – sie zeigen, was das Geschehen ausmacht (oder den Diskurs oder das Problem oder was auch immer).

Einer der spannendsten Aspekte war das Wühlen in den entlegenen Ecken, in den Nischen und vergessenen Orten. Nach den ersten Besuchen im Feld habe ich überlegt, was mir noch fehlt, wo ich noch nicht hingeschaut habe. Mir scheint es vor allem zwei Gründe für ein Übersehen zu geben: Zum einen sind diese Orte oder Stellen tatsächlich so abgelegen oder von anderem Material oder Eindrücken derart zugeschüttet, dass man sie leicht übersieht. Zum anderen fürchtet man aber auch die Konfrontation mit dem, was man dort vermutet. Das Unbekannte könnte entweder einfach unangenehm sein, nicht ins Schema passen. Es könnte aber auch Konstruktionen über den Haufen werfen, die man sich sorgfältig zusammengebastelt hat. Ich war mir zum Beispiel lange nicht sicher, inwieweit ich mich auch mit den ArbeiterInnen in den Bahnhöfen und Fährterminals beschäftigen soll, in denen ich das öffentliche Leben beobachtet habe. Nach einiger Zeit wurde aber deutlich, dass diese in der Tat eine gewichtige Rolle spielen – eine Rolle, die vielleicht nur wenig mit der direkten Alltagserfahrung der Menschen dort zu tun hat. Eine Rolle aber, die im Hintergrund wirkt und ohne die das, was im Terminal normal ist, sich nicht konstituieren könnte. Genauso hat das Stöbern in den nächtlichen Ecken der Bahnhöfe einiges gezeigt, was sich verbirgt – oder was verborgen werden soll oder sich zum verbergen genötigt fühlt. Es braucht etwas Überwindung und vielleicht auch etwas Mut, um sich wirklich in die Tiefen des Materials oder des Ortes zu graben. Hinein!

Da aber sowohl das Wühlen als auch das Rumhängen irgendwann seine Grenzen findet, war es für mich wichtig, etwas Abwechslung in mein Treiben zu bringen. Sei es der erwähnte Aufenthalt in einer fremden Bibliothek, in einer fremden Stadt, sei es das Verfassen eines kleinen Artikels oder die Teilnahme an einer Konferenz. Hin und wieder musste ich raus aus dem Gewühle und dem Trott, der sich mit der Zeit etabliert. Ob diese Abwechslung auch direkt akademisch verwertbar sein soll oder ob man sich einfach mal eine Auszeit nimmt und den Frühling genießt oder ein paar Bücher liest, die vielleicht nicht wirklich mit dem eigenen Thema zu tun haben; mir haben diese Auszeiten geholfen, gesund und munter und damit auch aufmerksam und motiviert zu bleiben. Abwechslung und Auszeiten sind fruchtbar – aber auch die Tatsache, dass sie einfach nur schön sind, scheint mir ein guter Grund, sich diese Dinge nicht vorzuenthalten.

Ich hätte meine Dissertation nicht so schreiben können, wie sie geworden ist, wenn ich nicht meine Erfahrungen im Feld und in der Bibliothek mit Anderen hätte teilen können. Das wichtigste für mich war, Leute zu finden, die ähnliche Motivationen (auch politischer Art) verspüren und die ähnliche methodische und theoretische Interessen haben, bzw. mit ähnlichen Problemen konfrontiert werden. Auch hier heisst es, die Angst zu überwinden, dass man zu viel offen legt. Sich angreifbar machen, eigene Probleme eingestehen und nach Verbündeten suchen. Wie schon Rio Reiser mit den Scherben gesungen hat: Allein machen sie Dich ein

… Die Alten und Etablierten wollen oft etwas anderes als man selbst, werden von anderen Fragen gequält und sind in einer anderen Position. Selbst wenn sie es gut meinen: ihr Horizont ist ein anderer und es gilt weniger, den eigenen Horizont mit ihrem deckungsgleich zu machen, als den eigenen Horizont in seiner Fülle zu erkunden und all die Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, die er bietet. Das geht am Besten, wenn man nicht allein ist. Andere können einem Dinge zeigen, die vielleicht im eigenen Horizont liegen, die wahrzunehmen man aber allein nicht den Mut oder die Möglichkeit hatte.

Zeitplan und Gliederung

Den ersten Zeitplan für die eigene Dissertation hatte ich schon für meine Bewerbung erstellt. Ihm zufolge wäre die Dissertation in zwei Jahren abgeschlossen gewesen… Nicht, dass ich ein Abschließen der Arbeit in dieser Zeit für ausgeschlossen gehalten hätte – aber ich habe den Zeitplan vor allem so knapp gehalten, weil das Stipendium an einem Graduiertenkolleg eigentlich auf zwei Jahre befristet ist und nur um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. In der Regel ist diese Verlängerung wohl mehr oder weniger Formsache, jedenfalls solange man tatsächlich an der Dissertation gearbeitet hat. Entsprechend standen mir drei Jahre zur Verfügung. In diesen fertig zu werden schien mir praktisch selbstverständlich, schließlich geht nach drei Jahren ja auch das Geld aus. Und warum sollte man auch länger brauchen? Macht doch keinen Sinn! Soweit die Theorie – und die entsprechende Praxis der ersten anderthalb Jahre. Nach zwei Jahren musste ich den abschließenden Verlängerungsantrag stellen. Ihm habe ich dann einen definitiven

und konkreten Zeitplan beigelegt, an den ich mich nicht nur halten, sondern den ich eigentlich gerne überflügeln wollte. Allerdings musste ich im Verlauf der folgenden Monate wiederholt feststellen: man braucht fast immer länger, als man denkt.

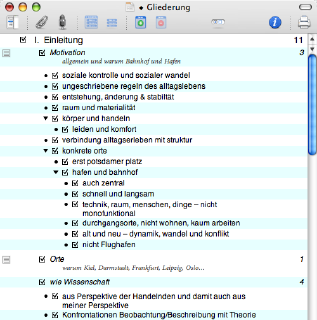

Das Anfertigen einer Gliederung ist eine veritable Hürde. Man muss sich aufraffen, Fäden aufzunehmen und zu entwirren, sich in die Gefahr begeben, zu merken, dass die Fäden nirgendwo hinführen, zu kurz sind oder reissen. Je nachdem, wie ernst oder wie locker man die Dissertation nimmt, wieviel der eigenen Identität man an seine wissenschaftliche Arbeit knüpft und wie komplex der Gegenstand ist, kann das Erstellen einer Gliederung so zum nahezu unüberwindbaren Hindernis werden. Für mich war ein guter Weg, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, das Gliedern als schrittweisen Prozess zu sehen. Nachdem die Grundstruktur steht, sind Verschiebungen möglich. Das Urteil über den Aufbau der Arbeit ist nicht endgültig gefallen – kleinere oder größere Einheiten können und werden sich noch verschieben, verschwinden oder neu auftauchen. Von daher kann die Erstellung einer Gliederung eigentlich entspannt in Angriff genommen werden. Der Krieg kann eh nicht in einer Schlacht gewonnen werden. Denn der Gegner ist unberechenbar, wie der morgendliche Blick in den Spiegel immer wieder zeigt.

Das Anfertigen einer Gliederung ist eine veritable Hürde. Man muss sich aufraffen, Fäden aufzunehmen und zu entwirren, sich in die Gefahr begeben, zu merken, dass die Fäden nirgendwo hinführen, zu kurz sind oder reissen. Je nachdem, wie ernst oder wie locker man die Dissertation nimmt, wieviel der eigenen Identität man an seine wissenschaftliche Arbeit knüpft und wie komplex der Gegenstand ist, kann das Erstellen einer Gliederung so zum nahezu unüberwindbaren Hindernis werden. Für mich war ein guter Weg, mit diesen Schwierigkeiten umzugehen, das Gliedern als schrittweisen Prozess zu sehen. Nachdem die Grundstruktur steht, sind Verschiebungen möglich. Das Urteil über den Aufbau der Arbeit ist nicht endgültig gefallen – kleinere oder größere Einheiten können und werden sich noch verschieben, verschwinden oder neu auftauchen. Von daher kann die Erstellung einer Gliederung eigentlich entspannt in Angriff genommen werden. Der Krieg kann eh nicht in einer Schlacht gewonnen werden. Denn der Gegner ist unberechenbar, wie der morgendliche Blick in den Spiegel immer wieder zeigt.

Doch einen Krieg gegen sich selbst zu führen ist keine schöne Sache. Man kann leicht an sich verzweifeln, denn die Freiheit und Offenheit, die einem beim Gliedern an sich zur Verfügung steht, hat auch eine Kehrseite: Verantwortung. Verantwortung vor sich selbst. Verantwortung, die permanent auf mir lastet, da ich mich ja in jedem Moment entscheiden kann, die Arbeit doch anders aufzubauen. Ist es so gut? Gut genug? Geht es nicht noch besser? Passt das eigentlich zusammen? Selbst wenn schon mehr als hundert Seiten geschrieben sind – eigentlich ist doch noch alles offen… Dies ist die Falle, die auf der anderen Seite der Offenheit liegt: ein Schreiben voller Zweifel. Die Angst, einen Abschnitt für abgeschlossen zu erklären, es nicht gut genug gemacht zu haben. Wie mit dieser Angst umgehen? Wie die Lähmung überwinden? Das ist vielleicht die schwierigste Frage, insbesondere in den Fällen, in denen sie sich am dringlichsten stellt. Eine vielleicht hilfreiche Taktik dabei ist, sich selbst zu überlisten, indem man den Gliederungsbraten in Happen aufteilt. Erst einmal den Braten in die groben Teile zerlegen (Kopf, Rumpf, Gliedmaßen) und dann die Teile verarbeiten. Regelmäßig und kurz ist besser als selten und voller Hader. Entscheidend dabei ist, die kurzen Gliederungsschübe als für sich abgeschlossen zu erklären, also beim Schneiden und insbesondere beim Essen nicht zu sehr auf die anderen Teile des Bratens zu schielen. Man muss sich nur glauben, dass die anderen Happen tatsächlich verdaulich sind. Egal ob einem diese Dinge leicht fallen oder nicht: die Arbeit an der Gliederung ist eine Zeit des Haderns. Für meine Arbeit hat es Sinn gemacht, die Gliederung mit einer spezialisierten Software ausserhalb des eigentlichen Dissertationsdokuments zu pflegen. Auch in Bezug auf die Gliederung hilft der Umgang mit Anderen dabei, sich nicht zu sehr in die eigenen Probleme zu verwickeln und darüber immer größere Frustrationen und Depressionen zu entwickeln – immer mal Anderen zeigen, wie es zur Zeit aussieht, auch wenn es einem selbst als großes, ja als ein einziges, sinnloses Chaos erscheint. So ein Braten ist zu viel für einen allein, das gibt nur Magenschmerzen.

Zum InhaltsverzeichnisAblenken und Umschalten

Wahrscheinlich ist es schon deutlich geworden: ich schätze die Geselligkeit ebensosehr wie gutes Essen und die Muße, Zeit verrinnen zu lassen. Bin offen für Ablenkungen, könnte man auch sagen. Denn der Umgang mit Anderen, die Ablenkungen und Störungen bergen immer auch ein Potential zur Kreativität und entpuppen sich als Schaffenspausen. Doch sie fordern eben auch Zeit ein. Ob es das Rumhängen im Café ist oder ob die Hochzeiten im langsam ins Alter kommenden Freundeskreis: Ablenkung durch Andere lauert überall. Und sie müssen nicht nur erfreulich sein – Trennungen oder Ärger mit Bekannten oder KollegInnen sind schon für sich genommen sehr unerfreulich. Sie werden in dieser Zeit noch bitterer. Deshalb noch einmal zurück zum Zeitplan. Der von mir für das letzte Jahr der Dissertation erstellte Plan beruhte auf einer sehr detaillierten Gliederung. Die Kapitel waren in Abschnitte und Unterabschnitte aufgeteilt, zu denen ich bereits alle inhaltlich relevanten Begriffe und Stichwörter angegeben hatte. Jeder dieser Einheiten habe ich dann eine bestimmte Zahl an Seiten zugeordnet, von der ich dachte, dass ich sie für die Bearbeitung benötigen würde. Pro Arbeitstag habe ich dann circa zwei Seiten veranschlagt, so dass ich am Schluss auf ungefähr einhundert reine Arbeitstage gekommen bin. Diese Arbeitstage habe ich dann versucht, mit meinem Zeitplan für das kommende, letzte Jahr so abzugleichen, dass noch Zeit für Urlaube, Konferenzen etc. bleibt. Erfreulicherweise kam dabei raus, dass ich wahrscheinlich einen Monat vor Ablauf des Stipendiums mit dem Schreiben fertig sein würde. Genug Zeit also für Korrekturen und Ergänzungen.

Trotz dieser detaillierten und auch längere Auszeiten berücksichtigenden Planung und trotz starken Willens zum zeitigen Abschließen der Arbeit habe ich über ein halbes Jahr mehr gebraucht als geplant. Wieso? Im letzten Jahr der Dissertation war ich endlich soweit, Teile meiner Arbeit zu auf Konferenzen zu präsentieren. Wie das so ist bei Konferenzen, werden zu einigen auch Bücher gemacht. Für diese oder auch aus anderen Gründen musste und wollte ich Artikel schreiben. Als Ergebnis der Mitorganisation von zwei Konferenzen hatte ich die Möglichkeit, bei der Herausgabe von Büchern mitzuwirken. Dazu kam mir dann noch eine vorher nicht abzusehende Menge an Hilfsarbeiten in die Quere gekommen sind, denen ich aber nicht immer ausweichen wollte und konnte. Alles in allem addiert sich die so aufgewendete Zeit zu recht erklecklichen Beträgen.

Trotz dieser detaillierten und auch längere Auszeiten berücksichtigenden Planung und trotz starken Willens zum zeitigen Abschließen der Arbeit habe ich über ein halbes Jahr mehr gebraucht als geplant. Wieso? Im letzten Jahr der Dissertation war ich endlich soweit, Teile meiner Arbeit zu auf Konferenzen zu präsentieren. Wie das so ist bei Konferenzen, werden zu einigen auch Bücher gemacht. Für diese oder auch aus anderen Gründen musste und wollte ich Artikel schreiben. Als Ergebnis der Mitorganisation von zwei Konferenzen hatte ich die Möglichkeit, bei der Herausgabe von Büchern mitzuwirken. Dazu kam mir dann noch eine vorher nicht abzusehende Menge an Hilfsarbeiten in die Quere gekommen sind, denen ich aber nicht immer ausweichen wollte und konnte. Alles in allem addiert sich die so aufgewendete Zeit zu recht erklecklichen Beträgen.

Zusammen und in der Abfolge im Alltag nehmen mir diese Dinge aber nicht nur die unmittelbare Zeit, die ich direkt für sie aufwende, ich benötige auch immer noch viel Vorlauf, bis die Arbeit an der Dissertation wieder in Schwung kommt – wenn die Zeitspanne zwischen diesen Ereignissen überhaupt lang genug ist, um in den Dissertationsmodus umzuschalten. So vergingen Wochen, in denen ich nicht eine einzige Zeile an der Doktorarbeit geschrieben habe.

Zum InhaltsverzeichnisHadern und fertig machen

Ich habe nun eine Vielzahl von Hindernissen, Ablenkungen und Verwicklungen angeführt, die das Beenden der Doktorarbeit verzögern, die einem Knüppel zwischen die Beine werfen und Nerven und Seele bis zum Äußersten strapazieren können. Um trotzdem irgendwann die Arbeit und nicht nur mich selbst fertig zu machen, musste ich mir strenge Anordnungen erteilen und diese auch befolgen. Mir hat es sehr geholfen, klare und erfüllbare Ziele anzusteuern. Feste, nahliegende Daten, zu denen bearbeitbare Abschnitte fertig sein müssen. Das befriedigt außerordentlich – insbesondere, wenn man es sogar mal schafft, einen Abschnitt etwas früher zu beenden.

Ich bin in dieser Hinsicht nicht sehr stark gefordert worden, aber es ist für ein zeitiges Abschließen natürlich auch hilfreich, wenn man von Anderen feste Termine gesetzt bekommt. Da nützt alles Hadern und Zweifeln nichts, jemand Anderes will sehen, was geschrieben ist. Je weniger nachgiebig dieseR Andere ist, desto leichter kann man den Druck auf das eigene Selbst externalisieren und über Andere fluchen. Wenn es nicht die Doktormutter oder der Doktorvater ist, hilft es vielleicht, sich jemand zu suchen und möglichst klare Sanktionen für den Fall zu vereinbaren, dass ein Termin nicht eingehalten wird. Ohne Sanktionen nützt das Ganze oftmals gar nichts. Selbstverständlich kann es Gründe geben, die eine Terminverschiebung legitimieren. Hadern, deprimiert und sich unsicher sein über die Güte des eigenen Geschriebenen sollten nicht dazu zählen. Am allerwenigsten sollte man Angst davor haben, sich die eigene Schwäche einzugestehen. Man ist eh schon eine geschundene Kreatur. Das eigene Fleisch ist so weich, da muss man sich nicht auch noch selbst hineinschneiden. Wirklich nicht. Ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie sehr viel besser voran gekommen sind, nachdem sie sich überwunden und für ein Coaching entschieden haben. Also nur Mut!

Die Arbeit wird nicht perfekt. Sie wird wahrscheinlich auch nicht so gut, wie sie sein könnte. Aber die Arbeit wird in der Regel eh noch einmal durchgegangen, bevor eine etwaige Veröffentlichung erfolgt. Beim Schreiben der ersten Fassung dieses Textes, anderthalb Monate nach Beendigung meiner Disputation, habe ich allmählich die Distanz gefunden, Knoten zu lösen, Überflüssiges zu entfernen und notwendige Ergänzungen zu machen. Soll die Arbeit eh nicht groß veröffentlicht werden, dann ist es um so weniger wichtig, dass sie super gut wird. Ob dieser oder jener zusätzliche Aspekt noch berücksichtigt wird oder nicht, ist für die Güte der Arbeit weniger wichtig – aber ich selbst kann mich bis zur sprichwörtlichen Kollision mit der Wand darin verrennen. Die Hauptsache ist, dass die Kernargumente da sind und überzeugen.

Mich auf solche Kernargumente zu konzentrieren habe ich insbesondere deshalb versucht, weil diese Arbeit nicht mein ganzes Leben ist. Es gibt tausend unterschiedliche Ansprüche an mich selbst und an die Arbeit – jedeR PrüferIn will etwas anderes, die Liebsten und die Freunde ebenso und man selbst weiß wahrscheinlich sogar nach dem Fertigstellen der Arbeit noch nicht so recht, was man denn nun eigentlich wollte. Jedenfalls ging es mir so, egal wie oft ich anderen und mir selbst meine Fragestellung

oder meine Interessen vorgetragen habe. (Bei dem Wort Fragestellung

kann ich nur die Augen verdrehen – eine Fragestellung?! Dass ich nicht lache! Was für eine absurde, fast schon gefährlich vereinfachende Vorstellung…) Trotz aller Probleme mit unterschiedlichen Ansprüchen war es für mich eine praktische Notwendigkeit, die Beschäftigung mit meinen Kernproblemen nicht aus dem Sinn zu verlieren.

Die Abschlussphase der Dissertation ist eine Zeit des Leidens – einfach von Stress zu reden wäre untertrieben. Zwei Dinge haben mir durch die letzten drei Monate geholfen, in denen mein Leben aus nur noch aus Tippen bestand. Tippen und auf den Bildschirm starren. Sitzen. Seufzen. Ohne eine klare Routine hätte ich die Abschlussphase nicht meistern können. Die Welt bestand aus der Dissertation. Ich arbeite gerne in die Nacht hinein, bin also erst spät aufgestanden und habe lange und ausgiebig gefrühstückt. Aber danach hat der Rest des Tages nur noch aus Schreiben und einem kurzen Besuch beim Pizzabäcker oder im Asiaimbiss um die Ecke bestanden. Keine Zeit zum Kochen. Wenig Zeit für Freunde. Vielleicht vor dem Einschlafen noch eine Folge aus meiner Lieblingsserie, damit ich hoffentlich auch mal von was anderem träume…

Ich tippte, saß und stierte. Und bekam einen Hexenschuss – meinen zweiten in den drei Jahren des Arbeitens an der Dissertation. Erst danach habe ich angefangen, wirklich etwas für meinen körperlichen und (wie ja allgemein bekannt aber auch tatsächlich wahr:) seelischen Ausgleich zu tun. Jeden zweiten Morgen zwanzig bis dreißig Minuten stumpfen Rumgehampels und -gekeuches. Danach aber beschwingte Schlappheit, die sehr angenehm mit der zähen Schlappheit des Geistes kontrastiert. Nach ein paar Wochen dann sogar weniger Rückenschmerzen als vor Anfang der heißen Phase. Im Nachhinein war die alberne Morgengymnastik wahrscheinlich einer der kleversten Schachzüge auf dem Weg zur Fertigstellung meiner Arbeit. Ich bin mir sicher, dass ich sonst immer zunehmende Verkrampfungen und Verspannungen erlitten hätte. Und das tut bei all dem anderen Ärger wirklich nicht not.

Zum InhaltsverzeichnisFeiern!

Schockschwerenot – es ist soweit? Einfach so, von einem Absatz zum nächsten? Kaum zu fassen. Aber so geschehen, ganz in Echt. An irgendeinem Abend habe ich die letzte Zeile meines Abschlusskapitels getippt. Parbleu! Ich hatte zwar noch die abschließende Korrektur und das Layout der gesamten Arbeit vor mir, aber im Nachhinein gesehen war genau das der feierlichste Augenblick für mich selbst. Das Ding ist endlich drin in der Maschine. Ich habe mir daraufhin ein feines Pfefferminzlikörchen samt Eiswürfel gegönnt und den Blick auf den sommerlichen Nachthimmel genossen. Das mag sich zwar nicht für jedeN attraktiv anhören, aber irgend sowas in der Art findet sich sicher. Es ist quasi geschafft.

Leider nur quasi, denn wie sich in der folgenden Zeit herausstellte, war die Abschlusskorrektur der für mich frustrierendste Teil der gesamten Arbeit. Drei Leute haben mehr oder weniger den gesamten Text Korrektur gelesen (leider hat niemand von den dreien Zeichensetzung beherrscht – ich sowieso nicht – was dazu geführt hat, dass eine von Christine Neubert verfasste, ansonsten wirklich schöne Rezension meiner Arbeit den folgenden Satz beinhaltet: […] Grammatik kann man beinahe verlernen, wenn man zu gewissenhaft liest.

). Drei Leute haben gesagt, dass ich diesen total wichtigen Abschnitt wirklich noch überarbeiten müsse, denn so ginge das nicht. Natürlich meinten sie alle einen anderen Abschnitt, mehr hiervon, weniger davon und umgekehrt. Natürlich hatten sie (meist) recht. Aber was wird dann aus meiner Arbeit? Ist sie dann überhaupt noch das, was ich im Sinn hatte und was ich ausdrücken oder erreichen wollte? Und wie soll ich das alles überhaupt schaffen? Verzweiflung war angesagt und Haare wurden gerauft wie noch nie. Zum Glück hatte ich am Ende einen überraschend nah liegenden und gleichsam zwingenden Abgabetermin vor mir (und das grausige JobCenter im Nacken), so dass ich Entscheidungen einfach gefällt habe ohne mir zu viele Gedanken über die Konsequenzen zu machen. Trotzdem – ich bin froh, dass ich vorher schon ein kleines Ein-Mann-Fest gefeiert hatte, denn nach der Abschlussüberarbeitung und -korrektur war ich so fertig, dass ich erstmal gar nix mehr kapiert habe. Aber trotz all des Ärgers: den Ritualen sollte gefolgt und die Abgabe der Arbeit also gefeiert werden. Wenn das Einreichen des Machwerks im Dekanat an Profanität schon kaum zu überbieten ist, sollte man sich jedenfalls zum eigenen Zustand als körperliches und nervliches Wrack bekennen – und sich in passender Gesellschaft vollends unter den Meeresspiegel begeben. Sozusagen.

Dann gibt es Zeit zur Erholung. (Hoffentlich.) Und zum mal so richtig siech werden. (Wahrscheinlich.)

Und dann, irgendwann, kommt die Disputation – der erste offizielle Anlass zum Feiern. Hier gibt es wohl unterschiedliche Sitten. Bei uns

hat sich der offizielle Teil auf Sekt und Brezeln nach der Prüfung beschränkt. Da die meisten meiner Freunde zum Zeitpunkt der Disputation nicht oder nicht mehr in Darmstadt waren, habe ich die eigentliche Party erst später in Berlin gefeiert. Leider in der Vorweihnachtszeit, so dass nicht allzu viele Leute kommen konnten. Aber man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen, weshalb ich nicht bis zum neuen Jahr gewartet habe – einer Zeit, in der die Disputation schon länger als einen Monat zurückgelegen hätte. Als nächstes gibt es dann die Veröffentlichung zu feiern. Mal sehen, wie lange das noch dauert – sicher ein paar Monate. [Es war schließlich mehr als ein Jahr, bis ich das fertige Buch in der Hand gehalten habe.]

Da die meisten meiner Freunde zum Zeitpunkt der Disputation nicht oder nicht mehr in Darmstadt waren, habe ich die eigentliche Party erst später in Berlin gefeiert. Leider in der Vorweihnachtszeit, so dass nicht allzu viele Leute kommen konnten. Aber man soll die Feste ja feiern, wie sie fallen, weshalb ich nicht bis zum neuen Jahr gewartet habe – einer Zeit, in der die Disputation schon länger als einen Monat zurückgelegen hätte. Als nächstes gibt es dann die Veröffentlichung zu feiern. Mal sehen, wie lange das noch dauert – sicher ein paar Monate. [Es war schließlich mehr als ein Jahr, bis ich das fertige Buch in der Hand gehalten habe.]

Bis dahin und auch danach noch wünsche ich allen viel Glück und viel Mut für’s Schreiben und Forschen!

Zum Inhaltsverzeichnis

Für alle Dissertierenden hier auch noch ein kleiner Kontrast-Verweis: Wie komme ich darum herum, meine Dissertation zu schreiben? Wegleitung für DoktorandInnen. Dieser aus dem Schwedischen übersetzte Text ist eine wahre Perle, mit vielen praktischen

Tipps und Hinweisen für alle Lebenslagen.

Zum Abschluss noch ein paar Verweise zu Webseiten, die meine Dissertation betreffen (in chronologischer Ordnung):

- Projektantrag (meine Projektskizze zur Bewerbung am Graduiertenkolleg

Technisierung und Gesellschaft

) - Zwischenbericht (erster, nach sechs Monaten verfasster und obligatorischer Zwischenbericht)

- Beispiel einer Videoanalyse (hat mir Gelegenheit für erste Rückmeldung von Anderen gegeben)

- Essay zu grundlegenden Begriffen (ein Essay in freier Form - zur Selbstverständigung und als Grundlage für Kommentare von Anderen)

- Zweiter Zwischenbericht (notwendig, damit das Stipendium von zwei auf drei Jahre verlängert wird)

- Einhüllende Materialitäten. Eine Phänomenologie des Wahrnehmens und Handelns an Bahnhöfen und Fährterminals (begleitende Webseite zum fertigen & veröffentlichten Buch)

Schließlich gibt es auch noch das Schlagwort Dissertation in meinem Weblog, unter dem sich allerlei Einträge zum Thema finden.