Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,

1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4

Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der

F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

[ Inhalt

Geldsyndrom ] [ Homepage

www.geldreform.de ]

[ Gästebuch

www.geldreform.de ]

24. Kapitel

Die Ursachen unseres Wachstumszwangs

„Unsere Wirtschaft ist auf niedriges oder gar

"Nullwachstum" nicht eingestellt. Wachs-

tumsstillstand bedeutet Massenarbeitslosig-

keit und damit den katastrophalen wirt-

schaftlichen Zusammenbruch der Bundes-

republik Deutschland.“

Hans Matthöfer*

* Ehemaliger Bundeswirtschaftsminister, „Wege aus der Wohlstandsfalle“, 1980

Warum brauchen wir ständige Leistungsteigerungen?

Auf die Frage, warum wir eigentlich, trotz der zunehmenden

Unverträglichkeit für Mensch und Umwelt, ein ständigs Wirt-

schaftswachstum brauchen, bekommt man selten weiterhelfende

Antworten. Meistens hören sie sich ähnlich an wie die oben

zitierte. Kaum ursachenklärender ist die Aussage von Lothar Mül-

ler, Präsident der bayerischen Landeszentralbank, aus dem Jahr

1988, hier bezogen auf die Länder der EG:

„Ohne Wachstum lassen sich die sozialen und gesellschaftlichen

Probleme nicht lösen, mit denen heute die Mitgliedsstaaten der

EG zu kämpfen haben. Nur wenn die Wirtschaft weiter wächst,

geht die Arbeitslosigkeit zurück, bleiben die Sozialsysteme lei-

stungsfähig, lassen sich die öffentlichen Haushalte stabilisieren

und ist der Strukturwandel zu meistern.“

Warum das jedoch so ist, warum wir uns zur Vermeidung oder

Verringerung der einen Probleme andere - nämlich umweltbezo-

gene - auf den Hals laden müssen, geht aus allen diesen Aussagen

nicht hervor. Der Sache näher bringt uns aber eine Formulierung

in einer Veröffentlichung des früheren Bundesministers Volker

Hauff. Hierin ist von einem „kapitalistischen Wirtschaftssystem“

die Rede, das „sich ständig ausweiten“ muß, wenn es „funktionie-

ren“ soll.

Nicht jedes Wirtschaftssystem bedarf also eines ständigen

Wachstums! Wohl aber eines, das nach den Gesetzmäßigkeiten

der Kapitalrendite funktioniert. Das heißt, der Kapitalismus ist

wie ein Motor konstruiert, bei dem man ständig mehr Gas geben

muß, wenn er weiterlaufen soll. Das heißt aber auch: Der Kapita-

lismus ist ein Wirtschaftssystem, das sich auf Dauer selbst zerstört.

Warum ist ein kapitalistisches Wirtschaftssystem zur Ausweitung gezwungen?

Erinnern wir uns an die zweite Wachstumsregel, nach der ein Or-

ganismus nur stabil bleiben kann, wenn sich alle seine Teile im

Gleichschritt mit dem Ganzen entwickeln. Wächst ein Teil ra-

scher, kommt es zu Spannungen und Komplikationen, bis hin zum

Kollaps. Vermeidbar ist dieses Ende nur, wenn es gelingt, dem

Überwachstum Einhalt zu gebieten. Ist das nicht möglich, bleibt

als Alternative nur der Versuch, die Entwicklung des gesamten

Organismus dem Überwachstum jenes Teiles anzupassen.

Johannes Jenetzky, der in Baden Württemberg Steuerrecht

lehrt, hat dafür den Begriff „Roß-Reiter-Dilemma“ geprägt:

Wenn ein Reiter immer größer und schwerer wird, muß das Pferd

mitzuwachsen versuchen, wenn es nicht zusammenbrechen will.

Gibt es denn in unserer Wirtschaft einen „Reiter“, der immer grö-

ßer und schwerer wird und der das „Roß“ zum Mitwachsen

zwingt? Gibt es in unserem Wirtschaftsorganismus einen Teil, der

rascher als das Ganze wächst? Möglicherweise sogar exponentiell,

wie die Menge der Getreidekörner bei dem Schachbrettbeispiel?

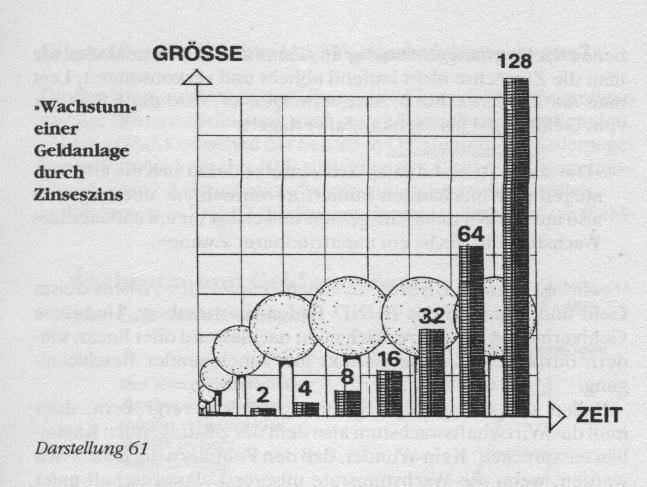

Sehen wir uns die nachfolgende Darstellung 61 an, dann zeigt

sich, daß es tatsächlich in unserer Wirtschaft eine Größe gibt, die

sich konträr zum natürlichen Wachstumsablauf - wie dem des dar-

gestellten Baumes - entwickelt. Und zwar nicht nur mit gleichblei-

benden Zuwachsraten, wie beim linearen Wachstum unseres

Darstellung 61

Bruttosozialproduks, sondern mit exponentiellen Tendenzen. Die

Rede ist vom Geld, richtiger: von den Geldersparnissen, die ge-

gen Zinsen in der Wirtschaft angelegt sind.

Warum zwingt der Zins zum Wachstum?

Hat jemand einen verzinsten Kredit aufgenommen, muß er mehr

zurückzahlen, als er erhalten hat. Um dieses Mehr - den Zinsbe-

trag - wird sein Einkommen bis zur Tilgung reduziert. Will er das

vermeiden, dann muß er in Höhe dieses Zinsbetrages mehr leisten

und diese Mehrleistung zusätzlich auf dem Markt absetzen. Das

gilt nicht nur für die einzelnen kreditaufnehmenden Bürger, son-

dern genauso für jedes Unternehmen, jede Gemeinde und jeden

Staat: Entweder führt der Zins zur Verarmung der Werteschaf-

fenden, oder er zwingt zur höheren Leistung.

Auf der anderen Seite wachsen durch den Zins die bereits gege-

benen Geldvermögen ständig an. Zumindest in dem Maße, wie

man die Zuwächse nicht laufend abhebt und verkonsumiert. Legt

man die Zinszuwächse in Sachvermögen an, wird der Effekt nur

vom Geldkapital ins Sachkapital verlagert.

„Die starre Rentabilitätspflicht, infolge deren sich die Geldver-

mögen stur mechanisch immerfort vermehren, überträgt sich

also auf die Wirtschaft insgesamt und erlegt ihr ein andauerndes

Wachstum auf. Es ist ein unentrinnbarer Zwang“,

schreibt Reiner Bischoff in einem Papier des Arbeitskreises

Geld und Finanzen des BUND Baden-Württemberg. Und diese

Geldvermögen vermehren sich nicht nachlassend oder linear, son-

dern durch den Zinseszinseffekt mit zunehmender Beschleuni-

gung.

Sollen sich die sozialen Spannungen nicht vergrößern, dann

muß das Wirtschaftswachstum also dem der zinstragenden Kapita-

lien entsprechen. Kein Wunder, daß den Politikern die Knie weich

werden, wenn die Wachstumsrate unserer Volkswirtschaft unter

zwei Prozent oder sogar gegen Null heruntergeht.

„Solange die Wachstumsrate des nominalen Bruttosozialpro-

dukts das Niveau des Zinssatzes . . . erreicht, bleibt die Zinslast-

quote unverändert . . . Dies ist der Hauptgrund, warum auch

umweltbewußte Ökonomen den Standpunkt vertreten, daß wir

uns . . . ein Nullwachstum gar nicht leisten können.“

So umschrieb der Baseler Nationalökonom Gottfried Bombach

Anfang 1991 die dargelegten Zusammenhänge in der Zeitschrift

des Schweiz. Bankvereins „Der Monat“. Sein Zitat besagt letzt-

lich nichts anderes, als daß wir uns ein Nullwachstum - Vorausset-

zung einer Erholung unserer Umwelt - nur bei einem Nullzins lei-

sten können.

Wie sehen die konkreten Wechselwirkungen aus?

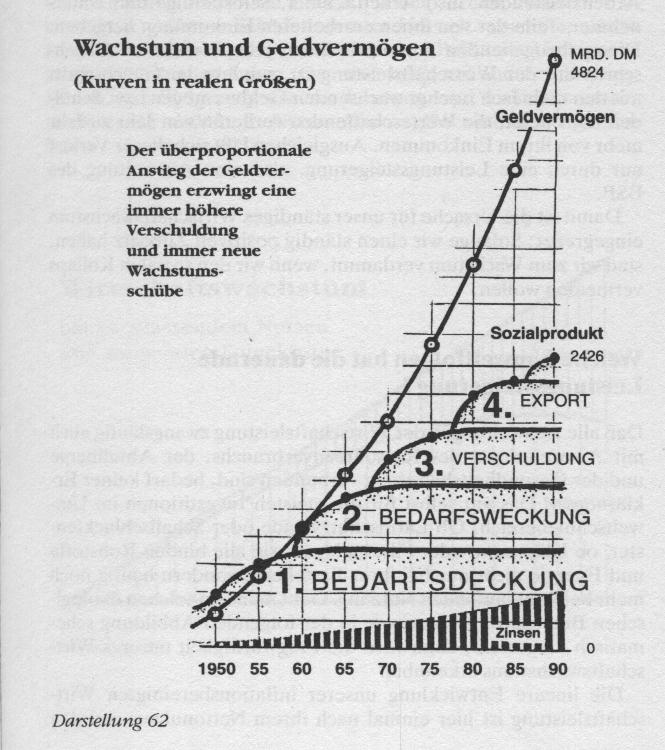

Die Beziehung zwischen der Überentwicklung der Geldvermögen

und der Wirtschaftsleistung wird in der Darstellung 62 erkennbar.

In der Grafik ist neben der bereits in Darstellung 60 wiedergege-

benen Entwicklung des BSP diejenige der Geldvermögen einge-

tragen, ebenfalls in inflationsbereinigten, also realen Größen.

Wie bereits in Teil III des Buches dargelegt, haben diese Geld-

Darstellung 62

vermögen wesentlich rascher zugenommen als die volkswirt-

schaftliche Leistung. Nun kann man zwar die Flußgröße BSP nicht

ohne weiteres mit den sich ansammelnden Beständen der Geld-

vermögen und der Schulden vergleichen. Aber man kann und muß

die Belastungen, die sich aus diesen monetären Größen für die

Wirtschaft ergeben, auf das BSP beziehen. Diese Belastungen -

die Zinsen - sind darum in der Grafik im unteren Teil der Wirt-

schaftsleistung eingetragen. In ihrer Größenordnung müssen die

Arbeitsleistenden, also Arbeitnehmer, Selbständige und Unter-

nehmer, Teile der von ihnen erarbeiteten Einkommen hergeben.

Diese abzugebenden Anteile nehmen jedoch nicht im Gleich-

schritt mit der Wirtschaftsleistung zu, sondern im Gleichschritt

mit den mehrfach rascher wachsenden Geldvermögen bzw. Schul-

den. Das heißt, die Werteschaffenden verlieren von Jahr zu Jahr

mehr von ihrem Einkommen. Ausgleichen läßt sich dieser Verlust

nur durch eine Leistungssteigerung, also eine Ausweitung des

BSP.

Damit ist die Ursache für unser ständiges Wirtschaftswachstum

eingegrenzt: Solange wir einen ständig positiven Zinssatz haben,

sind wir zum Wachstum verdammt, wenn wir den sozialen Kollaps

vermeiden wollen.

Welche Umweltfolgen hat die dauernde Leistungssteigerung?

Daß alle Ausweitungen der Wirtschaftsleistung zwangsläufig auch

mit Ausweitungen des Ressourcenverbrauchs, der Abfallberge

und der Gesundheitsbelastung verbunden sind, bedarf keiner Er-

klärungen. Das gilt selbst für die meisten Investitionen im Um-

weltschutzbereich. Ob Lärmschutzwände oder Schallschluckfen-

ster, ob Klärwerke oder Filteranlagen: sie alle binden Rohstoffe

und Energie nicht nur bei ihrer Erstellung, sondern häufig noch

mehr bei ihrer laufenden Nutzung. Geht man von solchen ökologi-

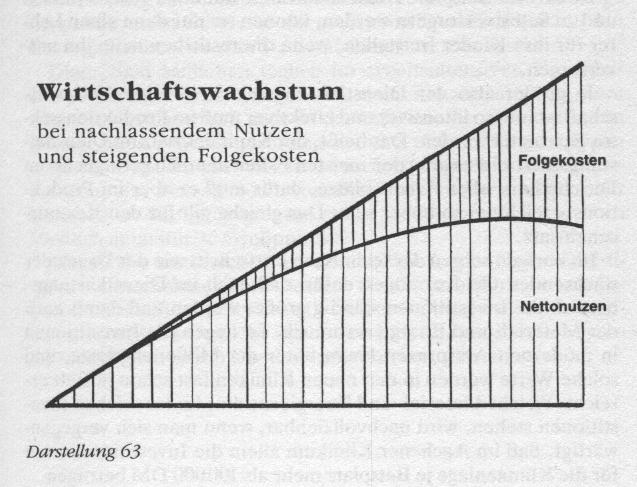

schen Bilanzierungen aus, wie in der folgenden Abbildung sche-

matisch dargestellt, dann wird die Fragwürdigkeit unseres Wirt-

schaftswachstums erkennbar.

Die lineare Entwicklung unserer inflationsbereinigten Wirt-

schaftsleistung ist hier einmal nach ihrem Nettonutzen und den

Folgekosten aufgeteilt, angelehnt an eine Darstellung aus dem

„Nawu-Report“ von Hans-Christoph Binswanger.

Die Kosten der negativen Folgen unseres Produzierens haben

anfangs den Nettonutzen kaum beeinträchtigt. Im Laufe der Zeit

nahmen jedoch diese Folgekosten rascher zu als der Nettonutzen.

Wachsen die Folgekosten schließlich schneller als die Wirtschafts-

leistung, dann kommt es zu einem Umkippen der Nutzenentwick-

lung. Konkret: Trotz des weiteren linearen Leistungsanstiegs geht

der Nettonutzen bzw. die Lebensqualität zurück. Addiert man

einmal die gröbsten Schäden unserer Umwelt zusammen, dann

kann man davon ausgehen, daß wir diesen Punkt des Umkippens

schon überschritten haben. Das aber heißt mit anderen Worten:

Die weitere Steigerung unserer Leistung wird nicht nur immer

sinnloser, sie wird für die Natur und uns selbst auch immer gefähr-

licher.

Darstellung 63

Gibt es Wachstum ohne Umweltbelastung?

Bei der Ermittlung des Sozialprodukts, an dem das Wirtschafts-

wachstum gemessen wird, werden neben den Produktionsleistun-

gen auch die Dienstleistungen mit ihren Einkommensgrößen ein-

bezogen. Die Vermutung liegt nahe, man brauche zukünftig nur

die Dienstleistungen statt der Produktion auszuweiten, um die

Zunahme der ökologischen Probleme beim Wirtschaftswachstum

zu verringern. Ebenso wird häufig angenommen, mit einer sol-

chen Ausweitung der Dienstleistungstätigkeiten könne man der

Zinsbedienung ein Schnippchen schlagen, da hier weniger Kapital

benötigt wird.

Dazu ist einmal zu sagen, daß Dienstleistungen in einer Volks-

wirtschaft immer nur dann ausgebaut werden können, wenn der

materielle Bedarf der Produzierenden abgesichert ist und darüber

hinaus Überschüsse zur Verfügung stehen.

Konkretes Beispiel: Wenn zehn Leute auf einer Insel stranden

und zu Selbstversorgern werden, können sie nur dann einen Leh-

rer für ihre Kinder freistellen, wenn die restlichen neun ihn mit-

versorgen.

Je größer also der Dienstleistungssektor in einer Volkswirt-

schaft ist, um so intensiver und effektiver muß im Produktionssek-

tor gearbeitet werden. Das heißt, der Kapitaleinsatz im Dienstlei-

stungssektor ist zwar in den meisten Fällen deutlich geringer als im

Durchschnitt aller Arbeitsplätze, dafür muß er aber im Produk-

tionsbereich um so höher sein. Das gleiche gilt für den Ressour-

ceneinsatz.

Im übrigen sorgen der technische Fortschritt wie der Druck der

wachsenden Geldvermögen dafür, daß auch im Dienstleistungs-

bereich die Investitionen ständig größer werden und damit auch

der Material- und Energieverbrauch. So liegen die Investitionen

in modernen Arztpraxen kaum unter der Millionengrenze, und

solche Werte werden in den neuen Kliniken fast schon je Bett er-

reicht. Welche Material- und Energieeinsätze hinter solchen Inve-

stitionen stehen, wird nachvollziehbar, wenn man sich vergegen-

wärtigt, daß im Aachener Klinikum allein die Investitionskosten

für die Klimaanlage je Bettplatz mehr als 100000 DM betrugen.

Können wir zu arbeitsintensiveren Produktionsmethoden zurück?

Ohne Zweifel gehen mit dem Einsatz von Menschen anstelle von

Maschinen der Ressourcenverbrauch und dessen Folgen zurück.

Doch abgesehen davon, daß Knochenarbeit bei uns kaum noch

beliebt ist, gibt es noch ein anderes Problem, das wieder mit dem

Geld zusammenhängt.

Wie bereits beschrieben, nehmen bei uns die Geldvermögen je-

den Tag um mehr als 1000 Millionen DM zu. Diese Einkommens-

überschüsse müssen auf irgendeine Weise nachfragend in den

Geldkreislauf zurückgeführt werden, wenn die Wirtschaft nicht

zusammenbrechen soll. Da die Besitzer bzw. Empfänger dieser

Kaufkraft kaum noch zusätzliche Konsumbedürfnisse haben,

bleibt nur der Rücktransfer in die Wirtschaft über eigene Investi-

tionen oder über Kredite : In jedem Fall erweitert sich nicht nur die

Zinsbelastung für die Gesamtwirtschaft, sondern auch die Menge

der produzierten Güter, die mit noch mehr Werbeaufwand an den

Mann gebracht oder vom Staat aufgekauft werden muß.

Diese 1000 Millionen täglich im arbeitsintensiven Dienstlei-

stungs- oder Kulturbereich zu investieren, ist kaum möglich. Zum

anderen verringert sich auch in der Industrie der Spielraum, um

Beträge dieser Größenordnung laufend unterzubringen. Denn

abgesehen von der Autobranche (der letzten großen Wachstums-

branche, die bislang noch von den Verbrauchern lebte, aber

ebenfalls an Sättigungsgrenzen stößt), verbleiben fast nur noch

staatlich unterstützte Großprojekte.

Wegen der unzureichenden Rentabilität kaufen darum die li-

quiden Unternehmen lieber andere Firmen auf, als neue Arbeits-

plätze zu schaffen. Selbst staatliche Subventionen und Steuerge-

schenke in Milliardenhöhe können sie heute kaum dazu bewegen,

ihr Geld in den neuen Bundesländern zu investieren.

Zu welchen Fragwürdigkeiten hat die staatliche Wachstumsförderung bisher geführt?

Daß der Staat im Gegensatz zu privaten Unternehmen auch un-

rentable Wachstumsinvestitionen tätigen kann, erleben wir seit

Jahrzehnten. Das gilt nicht nur für „das dümmste Bauwerk“, die

Kanalverbindung zwischen Rhein und Donau, sondern auch für

jene mit interessanten Namen geschmückten Technologieruinen,

bei denen Milliarden aus den Taschen der Steuerzahler regelrecht

vergraben oder in Beton gegossen wurden. Erinnert sei hier nur an

den „Schnellen Brüter“, der außer Kosten nichts erbrütet hat, an

den „Hochtemperaturreaktor“ bei Hamm oder jene halbfertige

„Wiederaufbereitungsanlage“, die gegen den Widerstand breiter

Bevölkerungskreise gebaut werden mußte, bis ein einzelner Indu-

strieller mit dem Daumen nach unten zeigte.

Aber auch die Bürger wurden um des Wachstums willen vom

Staat regelrecht zur Umweltzerstörung animiert. Das gilt ganz be-

sonders für den Individualverkehr, den man um so mehr förderte,

je weniger andere Produktbereiche noch Wachstumschancen

boten. Ohne diese enorme staatliche Förderung wäre das Auto

niemals zu jener „unheiligen“ Kuh geworden, die das Gros der

Bürger wie nichts anderes in der Welt mit Hekatomben von Men-

schenopfern verehrt. Das trifft nicht nur auf den überdimensiona-

len Ausbau des Autobahn- und Straßennetzes zu, der den fast

aller anderen Länder in den Schatten stellt. Auch der Tatbestand

daß wir bis heute immer noch das einzige Land in Europa ohne

generelle Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen

sind oder daß der Autoindustrie erst Jahre nach den USA Abgas-

normen auferlegt wurden, ist kennzeichnend für die Einstellung

unserer Regierenden. Denn sollte sich die Lust der Bürger am

Fahren und Rasen verringern, hätte das Auswirkungen auf das

Wachstum unseres Sozialprodukts.

Ein besonderes Meisterstück war die Einführung des Katalysa-

tors: Statt den Autofahrern, die nach einer angemessenen Frist

noch immer ohne Kat die Luft belasten, eine entsprechende hohe

Strafgebühr anzukündigen, gewährte man großzügig Geschenke

aus dem Steuertopf an diejenigen, die den Einbau vornahmen.

Unser Rechtsprinzip, daß derjenige, der anderen Schaden zufügt,

dafür belangt wird, hat man mit dieser Wachstumsförderung auf

den Kopf gestellt. Analog dazu müßte man zukünftig alle Diebe

straffrei stellen und jenen, die bereit sind, nicht zu stehlen, eine

Prämie zahlen.

Ebenso unlogisch wie entlarvend ist die Steuerpraxis. Während

die Arbeitnehmer, die ihren Weg zur Arbeit umweltschonend

ohne PKW zurücklegen, weniger oder gar nichts bekommen, wer-

den die umweltbelastenden Autofahrer mit Kilometer-Freibeträ-

gen belohnt.

Ein besonders wirkungsvoller Dauerbrenner staatlicher Wachs-

tumsförderung ist auch der EG-Agrarmarkt mit seinen Lagerhal-

tungen, Produktionsvernichtungen und Umwegtransporten.

Während sich beispielsweise früher das Kalb bei der Mutterkuh

trinkend ernährte, hat man diese Primitivmethode in der EG

„endlich“ aus der Welt geschafft: Heute wird der Mutterkuh die

Milch maschinell abgesaugt, gekühlt vorgelagert, über durchweg

100 Kilometer mit Kühlwagen zur Molkerei gefahren, nach Ent-

sahnung in eine Milchpulverfabrik geschafft, dort mit großem

Energieeinsatz getrocknet, um anschließend - wieder über große

Entfernungen - in einer temperierten Lagerhalle für Jahre zu ver-

schwinden. Ist dann das Milchpulver eines Tages für menschliche

Ernährung nicht mehr geeignet, kann der Bauer es verbilligt be-

ziehen, mit Wasser vermischen und dem Kalb zu trinken geben.

Die Erklärung für diesen Irrsinn findet man, wenn man nach

seinen Nutznießern fragt. Kuh und Kalb gehören ganz gewiß nicht

dazu. Ob für den Bauern zwischen dem höheren Milch- und dem

niedrigeren Milchpulverpreis etwas herausspringt, hängt von sei-

nem zusätzlichen Arbeits- und Kostenaufwand ab. Ohne Zweifel

aber nutzt der ganze Unsinn mit seinen vielen Stationen dem Ka-

pital. Denn sowohl bei der Milchverarbeitung und Lagerung wie

den Transportvorgängen lassen sich Millionen und Milliarden in-

vestieren. Millionen und Milliarden, die auch dann dank des Staa-

tes garantiert Zinsen bringen, wenn die ganzen Vorgänge volks-

wirtschaftlich fragwürdig oder überflüssig sind.

Sind die umweltbezogenen Probleme mit Ökosteuern zu lösen?

Daß wir zu einem sorgsameren Umgang mit den Schätzen dieser

Erde kommen müssen, wenn wir selbst eine Überlebenschance

haben wollen, hat sich herumgesprochen. Ein sorgsamerer Um-

gang ist nur zu erreichen, wenn wir den natürlichen Gütern einen

Preis geben, der ihrem Wert und ihrer Knappheit entspricht. Das

gilt nicht nur für die Rohstoffe der Erde, sondern auch für den

Boden selbst, für die Luft und das Wasser. Ökosteuern, -gebühren

und -abgaben zur Verwirklichung dieses Ressourcenschutzes sind

zwar seit Jahren im Gespräch, bislang aber kaum umgesetzt wor-

den. Die Erklärung für diese unverantwortliche Verzögerung der

notwendigen politischen Entscheidungen liegt wieder einmal

beim Geld. Weniger daran, daß dieses Geld zum Schutz der Um-

welt fehlt (man beachte nur, auf welch unnötige, umweltbela-

stende Weise es von den Bürgern wie den Staaten für völlig über-

flüssige Güter und Investitionen ausgegeben wird!), sondern in

der Angst, das Wirtschaftswachstum könnte unter solchen Um-

weltschutzabgaben leiden.

Andererseits aber hat die Umwelt keine Chance, solange wir

jedes Jahr unsere Wirtschaftsleistung steigern, also die Menge der

produzierten und verbrauchten Güter. Auf diesen Tatbestand hat

der Steuerfachmann Johannes Jenetzky in einem Beitrag „Abga-

ben als Instrument ökologischer Zielsetzung“ (erschienen 1990 in

einem Sammelband „Umweltplanung, Umweltrecht und Umwelt-

bewußtsein“ der Ludwigsburger Hochschulschriften) ausführlich

hingewiesen. Auf 40 Seiten legt er schlüssig dar, daß auch die be-

sten Ökosteuern oder -abgaben ihr Ziel verfehlen müssen, solange

der Rohstoff- und Energieeinsatz im Zuge ständigen wirtschaft-

lichen Wachstums weiter ausgeweitet wird. Vor allem aber - und

das unterscheidet den Beitrag von anderen, vordergründig argu-

mentierenden - klärt er über die vom Geld ausgehenden Wachs-

tumszwänge auf. In diese Wachstumszwänge ist in einem ganz

besonderen Maß jeder verschuldete Staat verquickt. Denn „sta-

gnieren oder sinken die Steuereinnahmen durch einen Wachs-

tumsknick, so überrollt der Zinsen- und Schuldendienst die öf-

fentlichen Gemeinwesen“, schreibt Jenetzky und zieht den

Schluß: „Mit dem Anlaufen der Staatsverschuldung erwarb der

Staat somit ein eigenes Interesse an permanentem Wirtschafts-

wachstum.“

Der Traum von einer ökologischen Kreislaufwirtschaft mit sanf-

ten Technologien wird also so lange unerfüllbar bleiben, wie die

Geldvermögen weiter wachsen und über Kreditgewährungen zu-

rückgeführt werden müssen. Und die Geldvermögen werden so

lange wuchern, wie die Zinsen nicht wie andere Knappheitspreise

den Sättigungsgesetzen der Märkte unterliegen.

Nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ aus Washington vom

19.11.92 haben 1575 Wissenschaftler, darunter 99 Nobelpreisträ-

ger, noch einmal vor dem Untergang unserer Zivilisation gewarnt,

der unvermeidlich ist, wenn wir unseren heutigen Umgang mit den

Ressourcen der Erde nicht bald grundlegend verändern. Doch sol-

che Warnungen müssen erfolglos verpuffen, solange sich die Wis-

senschaft nicht mit den fundamentalen Ursachen unseres Wachs-

tums befaßt.

Der bereits zitierte Schweizer Ökonom Hans-Christoph Bins-

wanger hat vor wenigen Jahren in einem Interview die Sache ein-

mal auf den Punkt gebracht:

„99 Prozent der Menschen sehen das Geldproblem nicht. Die

Wissenschaft sieht es nicht, die Ökonomie sieht es nicht, sie

erklärt es sogar als "nicht existent". Solange wir aber die Geld-

wirtschaft nicht als Problem erkennen, ist keine wirkliche öko-

logische Wende möglich.“

Aber nicht nur die „ökologische Wende“ ist ohne Erkennen des

Geldsyndroms nicht möglich. Auch die Lösung der ökonomischen

und sozialen Frage, sogar die des Friedens in der Welt, hängt da-

von ab.

[ Inhalt

Geldsyndrom ] [ Homepage

www.geldreform.de ] [ Gästebuch

www.geldreform.de ]

Kapitel aus: Helmut Creutz: Das Geldsyndrom; Ullstein,

1997, 4. Auflage; ISBN 3-548-35456-4

Orginalausgabe 1993 by Wirtschaftsverlag Langen Müller in der

F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München

Mit Zustimmung des Autors digitalisiert für INWO

Deutschland e.V.